|

川端城(かわばた) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 川端越前守か | |

| 遺構 : 削平地、堀、切岸 | |

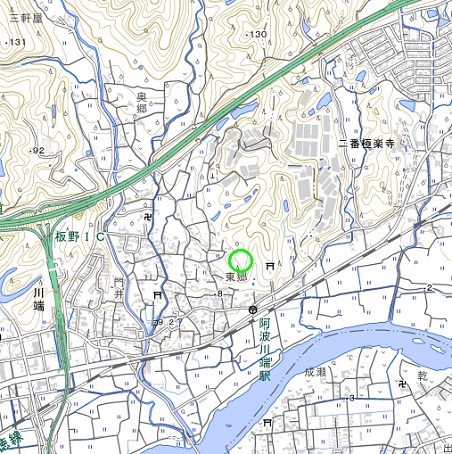

| 交通 : JR高徳線阿波川端駅徒歩10分 | |

<沿革> 『阿波志』に「川端村に在り 永禄元亀(1558〜73)の間河端越前守此に居る」とある。また、 『城跡記』には「天正十年(1582)落城 主将越前守 在を以て氏とす」とあり、越前守が川端氏 の初代かつ築城主である可能性が高いと思われるが、その出自も含めて詳細は不明である。 <手記> JR阿波川端駅の北にせり出す丘が川端城跡とされています。一つ東側の峰にある諏訪神社 は、川端城主が武神として勧請したと伝えられています。城山には愛宕山古墳があり、これを 利用した城であることは想像に難くありません。北西麓の谷筋に標識があり、古墳まで山道が 延びています。 現地には古墳に関する説明板があるものの、城跡には触れられていません。愛宕山古墳は 古墳時代前期末から中期初頭に造営された、当時の阿波国内で最大級の古墳だそうです。 前方後円墳らしいのですが、前方部に少なくとも2条の堀切が設けられているため、ぱっと見は 円墳に感じられます。円墳上には石室ではないものの、石で固められた小さな長方形の区画 がむき出しとなっており、曲輪を形成する際に古墳の上部が削られた可能性が考えられます。 登山道の途中にはそこそこの広さの削平地があり、あるいは居館跡とも思われますが、確証 はありません。 |

|

| 西から川端城跡を望む。 | |

| 愛宕山古墳の説明板と、奥に前方部を望む。 | |

| 前方部の堀切。 | |

| 堀切によって土塁状に削られた前方部。 | |

| もう1条の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 後円部下の腰曲輪状地形。 | |

| 後円部上部のようす。 | |

| 後円部上部にむき出しとなった石造区画。 | |

| 後円部の切岸状地形。 | |

| 同上。 | |

| 西側中腹の削平地。居館跡か。 | |