|

櫟野大原城(いちのおおはら) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 大原伴三郎 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、虎口 | |

| 交通 : JR草津線油日駅から車で7分 | |

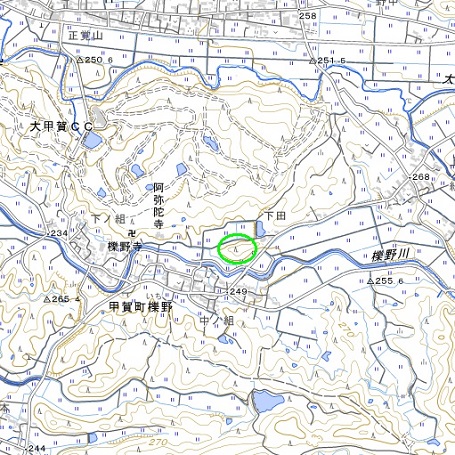

<沿革> 16世紀に大原伴三郎が築いたとされる。大原氏は柏木三家の一つ・伴氏の一族で、 甲賀五十三家や南山六家に数えられている。大原氏族の築いた城館は旧甲賀町内に 散在しているが、大原伴三郎の系図上の位置づけは定かでない。 <手記> 櫟野川沿いに突き出た細峰の上に築かれた城です。川下には、同じ大原一族とみら れている滝川氏の滝川城などがありますが、大原伴三郎との関連はやはり不明です。 自分は南東麓の県道沿いから直登しましたが、後で気づいたことに、北麓の畦道沿い に説明板や登城口、さらには広い駐車スペースまで用意されていました。 東端には2条の堀切が穿たれ、その間は削平された曲輪となっています。西側の堀切 に沿って四周を土塁で囲まれた方形曲輪があり、その西隣一段下には城内で最も広い 曲輪が設けられています。現地の説明板では東端の削平地が主郭となっていますが、 普通に考えれば、土塁で囲繞された方形曲輪が主郭でしょう。 主郭は堅固ではあるものの、あまり広くはありません。伴三郎が城内に居住していたと すれば、それはおそらく西隣下の最も広い曲輪と思われます。 そして、この城で特徴的なのは、西端峰先に設けられたV字状の堀と土塁です。土塁の 間はわずかに均されているものの、立てるのは4〜5人が限度といった狭さで、果たして 曲輪と呼べるものか疑問です。単純な遮断施設としても、主城域からは少し離れており、 この造作の使用目的についてはいささか判然としません。 |

|

| 櫟野大原城跡全景。 | |

| 北麓の登城口。 | |

| 東端の堀切。 | |

| 東端の曲輪。 | |

| 主郭と東端の曲輪の間の堀切。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 同上。 | |

| 主郭西隣一段下の曲輪。 居館跡か。 |

|

| 主郭と西隣の曲輪の間の土塁。 | |

| 居館跡曲輪西側の堀切。 | |

| 西端のV字状の堀と土塁。 | |

| 同上。 | |

| V字状土塁の間。 曲輪かは不明です。 |

|