|

上月城(こうづき) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 上月景盛か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁 | |

| 交通 : JR姫新線上月駅徒歩15分 | |

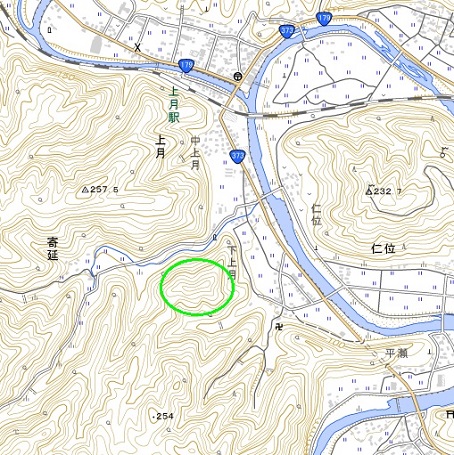

<沿革> 宇野則景の子で赤松家範の兄にあたる景盛が、上月を領して上月氏を称し、延元元/建武三年 (1336)に上月城を築いたと伝わる。ただし、足利尊氏に従って挙兵した赤松円心(則村)は家範の 曽孫とされ、同時代に景盛が築城したとするのは世代的に疑問が残る。また、上月氏初期の城は ひとつ北側の大平山にあり、いずれかの時期に現在の荒神山に移ったともいわれる。 嘉吉元年(1441)の嘉吉の乱で赤松氏が没落すると、上月氏もこれに殉じた。長禄元年(1457) の長禄の変で赤松政則がお家復興を成し遂げると、上月満吉も播磨に復帰した。しかし、上月城は 同族の佐用則純に与えられたものとみられる。 16世紀前半ごろ、上月城主佐用則答は赤松氏当主赤松義村の子・政元を養嗣子とした。政元は 佐用氏を名乗ったとも、赤松姓を徹したともいわれる。武勇に優れ、尼子氏や毛利氏の侵攻を幾度 となく食い止めたとされる。他方で天文七年(1538)には尼子晴久に、永禄十年(1567)には毛利氏 に攻め落とされたともいわれるが、詳細は定かでない。 天正五年(1577)、政元の子・政範は毛利氏に従属していたところ、織田信長の重臣・羽柴秀吉が 1万5千の大軍を率いて攻め寄せた。政範は救援を要請したものの、援軍としてやって来た毛利氏 麾下の宇喜多軍は羽柴勢に敗れ、これ以上の抗戦は困難となった。『信長公記』によれば、政範は 降伏を申し出たが許されず、秀吉は城兵を撫で斬りしたうえ、女子供200人のうち女性は磔、子供は 串刺しにして国境に晒したとされる。 戦後、秀吉は上月城に尼子勝久、山中幸盛(鹿介)ら尼子再興軍を入れた。しかし、翌天正六年 (1578)一月に宇喜多直家が奪回の兵を送ると、幸盛は秀吉に諮ったうえで一時撤退した。直家は 上月氏の後裔とされる上月十郎景貞を城主に送り込んだ。 同年三月、秀吉は態勢を整えて再び上月城に迫り、三方から城を包囲した。景貞は救援を要請し つつ防戦に努めたが、寄騎として付けられていた美作の江原親次が寝返ったため、敵兵が城内へ なだれ込んで呆気なく落城した。景貞は城を脱出したものの、逃げきれず自害したとされる。景貞の 妻は秀吉の参謀・黒田官兵衛の妻・光と姉妹であったため、妻子は黒田家に引き取られた。 上月城には再び尼子党が入ったが、機を同じくして三木城の別所氏が織田家から離反した。秀吉 が三木城攻略へ向かうと、毛利氏が別所氏救援を目的として総動員体制を取り、吉川元春・小早川 隆景らの主力部隊が上月城を囲んだ。秀吉は三木城攻略と並行して自ら兵を率い、上月城東方の 高倉山に布陣した。しかし、両軍睨み合うだけで積極的な交戦には至らず、毛利勢は包囲網を強化 して兵糧攻めの構えを取った。 この間に、信長は嫡男・信忠を総大将とする救援軍を組織したが、主目的は三木城攻略にあった。 信長の指示を受けた秀吉は六月二十五日、高倉山から書写山へと撤退した。このとき、尼子主従に 上月城からの脱出を促したが、勝久らはこれを拒否したとされる。 七月五日、見捨てられた形の尼子主従は城兵の助命を条件に開城・降伏した。勝久らは自害し、 幸盛は毛利輝元のもとへ護送される途中、備中国阿井の渡で殺害された。上月城はまもなく廃城と なったとされるが、詳細は明らかでない。 <手記> 尼子再興軍の夢の跡として有名な上月城は、佐用川に臨んでせり出した比高120mほどの峰上に あります。JR姫新線沿いに西へ向かうと峠を越えて美作国に入る通り、古くから美播国境の要衝で あり、上述のように熾烈な奪い合いが繰り返されてきました。 鹿介人気か大河ドラマ『軍師 官兵衛』の影響か、北麓に上月歴史資料館が建設され、駐車場も 完備されていました。登山ルートもしっかり整えられていて、無駄なくぐるっと1周して駐車場に戻って 来られるようになっています。 上月城は2つのピークに跨っており、先端側が主郭、西方の後ろ側が二の郭と思われます。主郭は 北東と南東の2つの尾根に腰曲輪群を持ち、登山道の通る北東尾根には堀切もあります。主郭には 尼子主従ではなく、赤松政範らの墓碑が並んでいました。 二の郭との間の鞍部尾根には堀はなく、1本の緩やかな曲輪として削平されています。鞍部を断ち 切らずに細長い曲輪とするのは、赤松氏系の山城によくみられる特徴です。二の郭はおそらく城内 最大の曲輪で、上下2段構えで城兵の駐屯スペースを提供しています。 二の郭群背後には、2条の堀切がお互いにやや間隔を開けて穿たれています。そのうち城内側の 堀は竪堀となってかなり下方まで続いているほか、途中で別の横堀と直交していました。城内では 最も技巧的な箇所ですが、それでも知名度に比して驚くほどの造作とはいえないでしょう。 全体として、何度も攻防の舞台となった要衝でありながら、規模・技巧性ともにやや拍子抜けの感 は否めません。上月城単体では、千人も詰めればギチギチだったでしょう。峰を遡ると、大亀山城や 円光寺山砦といった支砦もあったらしいので、赤松政元以降の上月城は、これらの支城網を含めた 一体の山城として運用されていたのかもしれません。 |

|

| 北東麓から上月城跡を見上げる。 | |

| 仁位山城から上月城跡を望む。 | |

| 主郭北東尾根の堀切。 | |

| 主郭北東尾根の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 主郭切岸。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭の赤松政範墓碑。 | |

| 主郭から仁位山城を望む。 | |

| 主郭南東尾根の腰曲輪を見下ろす。 | |

| 主郭背後尾根の曲輪。 | |

| 二の郭を望む。 | |

| 二の郭のようす。 | |

| 二の郭のようす。 | |

| 二の郭背後1条目の堀切。 | |

| 堀切から続く竪堀。 | |

| 竪堀と直交する横堀。 | |

| 2条目の堀切。 | |