|

熊川城(くまがわ) |

| 別称 : 熊川陣屋 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 沼田氏か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁 | |

| 交通 : JR小浜線上中駅からバスに乗り、 「若狭熊川」下車徒歩5分 |

|

<沿革> 国人・沼田氏の居城とされる。若狭沼田氏は上州沼田氏の一族で、観応二/正平六年 (1351)に足利尊氏から瓜生荘下司職を与えられたことにはじまる。その後も室町幕府の 奉公衆を代々務め、『永禄六年諸役人附』には沼田弥七郎統兼や沼田勘解由左衛門尉 清延の名が見える。熊川城はこの2人のどちらかによって、永禄年間(1558〜70)ごろに 築かれたものと考えられているが、確証はない。 永禄十年(1567)、三好三人衆に殺害された将軍・足利義輝の弟・義秋(義昭)が妹婿の 武田義統を頼って若狭へ落ち延びると、清延が幕臣として一行を助けた(『細川家譜』)。 また義秋に同行していた細川藤孝は、これよりも前に沼田光兼の娘・麝香を正室に迎えて いる。光兼も一般に熊川城主とされ、統兼ないし清延と同一人物とも、同族ともいわれる。 奥州の津軽為信の軍師として活躍したとされる沼田祐光について、光兼の子とする説が 有力視されているが、やはり確証はない。 永禄十二年(1569)、沼田一族は膳部山城主松宮清長に攻められ、近江国へ退去した。 清長は子の左馬亮を熊川城主とし、元亀元年(1570)に織田信長が若狭経由で朝倉氏を 攻めた際には城を宿所として提供している(『信長公記』)。 天正十一年(1583)の賤ヶ岳の戦いにおいて、清長は柴田勝家に属して戦ったとされる。 若狭国主の丹羽長秀は羽柴秀吉を支持していたため、戦後に清長は除かれたとみられる が、熊川城および松宮氏のその後については定かでない。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで京極高次に若狭一国が与えられると、熊川城の麓に 熊川陣屋が設けられた。したがって、このときまでに山城部は廃されたものと考えられる。 京極家に代わり酒井家が小浜藩主となった後も、陣屋は熊川町奉行所として存続した。 <手記> 熊川城は北川と河内川の合流点に望む峰上の城で、麓には国の重要伝統的建造物群 保存地区に指定されている鯖街道・熊川宿が延びています。熊川は近江との国境にあり、 若狭国に大きく3か所ある出入口の一つとして、当時は要衝中の要衝であったものと推察 されます。他の2か所には自立性の高い武田家重臣の逸見氏と粟屋氏が拠っていた点を 鑑みると、この地を幕臣・沼田氏が治めていた意義の大きさがうかがえるでしょう。 熊川宿の観光地化と人気の高まりを受けてか、熊川城跡も近年かなり力を入れて整備 されたようで、随所の説明板に加え本丸と登りはじめの張出郭に展望台も設けられていま した。ただ、真冬の日本海側とて訪城日は丸粒の霰が降り注いだり止んだりという天候で、 展望台の恩恵にはあまり与れませんでした^^; 張出郭からさらに登ると、主城域先端部の尾根筋に見どころの一つである竪堀群が現れ ます。現地説明板には「五条の畝堀」とあるのですが、私の眼には3本しか確認できません でした。我の心眼が足りないのかもと思いましたが、『日本城郭大系』の縄張り図でも3本 として描かれています。 その上には腰曲輪群が続き、主郭へ至ります。主郭には櫓台状土塁が付属し、背後には ごく浅いものも1本含めて三重の堀切が穿たれていました。全体として、規模は大きいとは いえないものの、コンパクトにまとまった山城と評価できるでしょう。 熊川城の歴史でやはり気になるのは、沼田氏の動静です。とくに松宮清長に攻められる 下りは、個人的に違和感を禁じ得ません。足利義昭が織田信長に奉じられて上洛した年に 沼田一族は熊川を逐われたことになりますが、これに対し娘婿である細川藤孝がなんらの リアクションも起こしていないからです。それどころか仇敵のはずの清長は信長に鞍替えし、 沼田氏は所領を回復することはできずに細川家臣となっています。本当に沼田氏の失領が 永禄十二年のことであるとすると、義昭を援けた功臣であり、義昭の側近・藤孝の義実家に あたる同氏に対して、タイミング的に余りにも淡白に過ぎるような気がします。沼田氏没落の 経緯については、若狭武田氏を巡る研究が進む過程で、何かしらの異説が出てくる可能性 もあるのではないかと、個人的には期待しています。 |

|

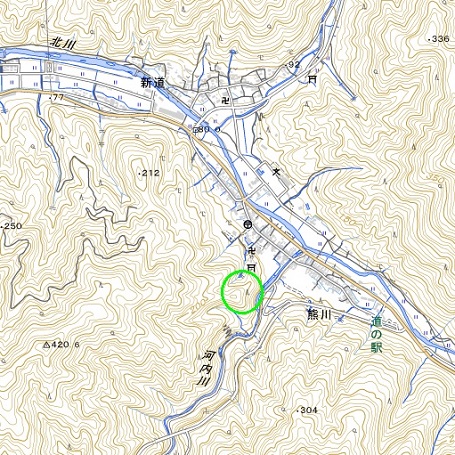

| 熊川城跡近望。 | |

| 張出郭の展望台。 | |

| 「五条の畝堀」。 私には竪堀3本しか確認できませんでした。 |

|

| 竪堀群の上の腰曲輪。 | |

| 尾根筋の腰曲輪群。 | |

| 腰曲輪を上から。 | |

| 主郭下の腰曲輪群。 | |

| 主郭のようす。 奥に櫓台土塁が見えます。 |

|

| 櫓台土塁から主郭を俯瞰。 | |

| 主郭背後の三重堀切。 | |

| 堀切の一つ。 | |

| 同上。 | |

| 麓の熊川陣屋跡。 | |

| おまけ:熊川宿のようす。 | |

| 同上。 | |