|

溝江館(みぞえ) |

| 別称 : 金津城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 溝江氏 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : 芦原温泉駅徒歩15分 | |

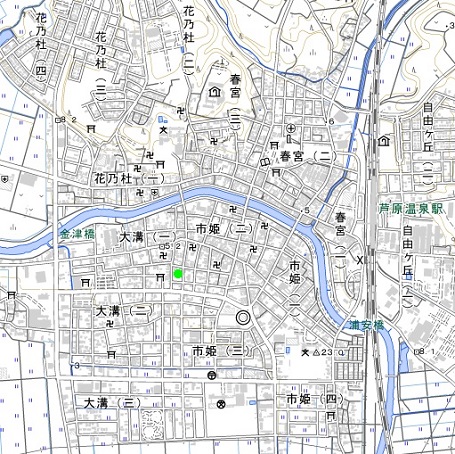

<沿革> 朝倉家臣溝江氏の居館である。溝江氏の出自は明らかでないが、当初から朝倉氏の 被官として入植したのであれば、もともと河口荘溝江郷は朝倉氏と対立するもう一つの 守護代・甲斐氏が代官を務めていたため、その時期は甲斐敏光が朝倉孝景に敗れて 没落した文明四年(1472)前後のことと推察される。河口荘の領主である興福寺大乗院 の『大乗院寺社雑事記』明応五年(1496)の条には「溝江郷 溝江殿朝倉党也」とあり、 遅くともこのときまでには、溝江氏と溝江館が成立していたとみられる。 永正三年(1506)の九頭竜川の戦いに参戦した朝倉方の将に溝江氏の名が見られ、 敗れた越前の一向門徒が加賀へ逃れると、金津は加賀一向一揆に対する前線拠点と なった。 天正元年(1573)に朝倉義景が織田信長に攻め滅ぼされると、溝江景逸・長逸父子は 織田氏に臣従し、朝倉景行の旧領を与えられて5〜6千石の大身領主となった。しかし、 翌二年(1574)一月には国内の混乱から越前一向一揆が発生し、同年二月には加賀の 一揆勢を加えた2万余ともいわれる大軍が金津へ押し寄せた。溝江方は9日間に亘って 応戦したものの、二月十九日に館は陥落した。長逸父子をはじめ、長逸の実弟・辨栄や 客将の富樫泰俊など一族郎党30余名が自害したとされる。 これにより、溝江館は焼け落ちたまま廃されたとみられる。なお、長逸の子・長氏や、 泰俊の子・家俊は館を脱出し、長氏の子孫は彦根藩士として続いた。 <手記> 「ふるまち ふれあい会館」向かいの上に図示したポイントに、説明板や石碑が建って います。後で知ったことに、その奥には溝江一族の墓碑があるとのことでした。かつては 土塁が残っていたようですが、今では遺構らしきものは見当たりません。 東から北へと竹田川が巡る内側に築かれた平城とみられ、加賀一向一揆の襲来する 北方からの攻撃に強い選地といえます。 |

|

溝江館跡の説明板と石碑。 |

|