|

守口城(もりぐち) |

| 別称 : 森口城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 大内義弘か | |

| 遺構 : なし | |

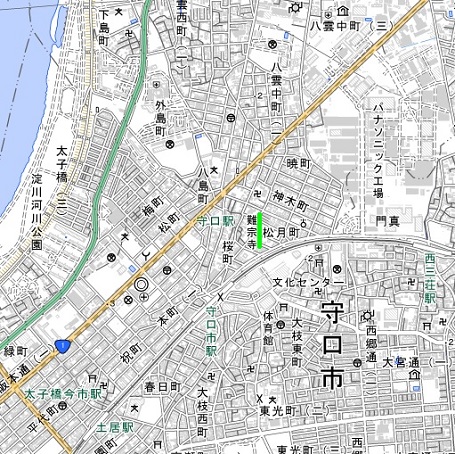

| 交通 : 大阪メトロ谷町線守口駅徒歩3分 | |

<沿革> 応永六年(1399)、将軍・足利義満に反旗を翻した西国の守護大名・大内義弘は、家臣・ 杉九郎を森口城に守らせた(応永の乱)。しかし、幕府の討伐軍が義弘の拠る堺を囲むと、 九郎ら大内家臣は呼び戻され、森口城も幕府方に接収されたものとみられる。同年中に 堺は制圧され、義弘は討ち死にした。 15世紀半ばの応仁の乱や、16世紀後期の石山合戦でも戦場となったとされるが、詳しい 動静は明らかでない。 <手記> 大坂街道(京街道)守口宿の一角にある難宗寺が守口城跡に比定されています。一方、 『日本城郭大系』では京阪本線土居駅前の土居町としており、確定はみていないようです。 難宗寺は文明七年(1475)に吉崎御坊を出た蓮如が同九年(1477)に建立した守口坊を 前身としているそうです。一向宗の寺院としてはかなり古い歴史と重要性を持っていたもの とみられ、石山合戦時の重要拠点となったとしても不思議ではないでしょう。境内に遺構と 思しきものはありませんが、浄土真宗の寺院とて隅に城郭風の櫓が上がってました。 難宗寺の脇には豊臣秀吉が築かせた文禄堤があり、街道はその上を通っています。逆に いうと、かつては淀川の河岸に接していたとみられ、要害性も担保されていたのでしょう。 他方の土居町については未訪ですが、おそらく地名から来る類推と思われます。大内氏が 構えた戦国時代以前の森口城と、石山合戦での守口城が同一である必要性はなく、両者 別個の城砦だったという可能性も、無きにしも非ずでしょう。 |

|

| 難宗寺の城郭風櫓。 | |

| 難宗寺のようす。 | |

| 同上。 | |

| 文禄堤。 | |