|

佐用城(さよう) |

| 別称 : 福原城 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 佐用範家 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁 | |

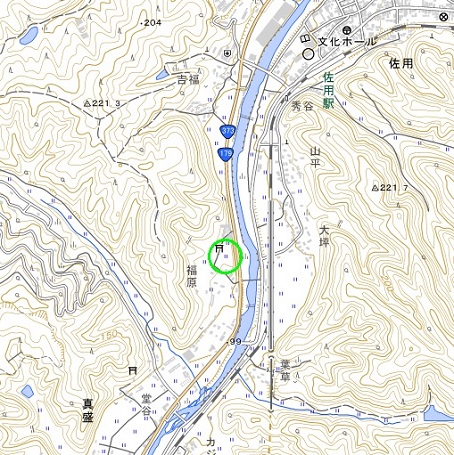

| 交通 : JR姫新線佐用駅徒歩20分 | |

<沿革> 佐用範家によって建武年間(1334〜38)に築かれたと伝わる。範家の父は為範とされ、 それまでの作用氏の居城は西山城であったといわれる。また、佐用氏の祖とされる頼景 は赤松氏の祖・赤松家範の叔父にあたり、赤松氏の同族ではあるが、庶流ではない。 範家は弓の名手として知られ、『太平記』によれば元弘三年(1333)の久我畷の戦いに おいて、鎌倉方の大将・名越高家を一箭のもとに討ち取ったとされる。 嘉吉元年(1441)に赤松満祐が嘉吉の乱を起こして没落すると、佐用氏も主家に殉じた とみられる。満祐の甥の子・政則によって長禄元年(1457)の長禄の変を機に赤松家が 再興されると、作用氏は上月城主として復活した。代わって、同族の上月氏庶流・福原氏 が佐用城に入ったとみられる。また、このときに福原城と改称されたとも考えられるが、 確証はない。 天正五年(1577)十一月、織田家重臣・羽柴秀吉の命を受けた竹中重治・黒田孝高が 3千余の兵で福原城を攻撃した。城主の福原則尚は耐えきれず城に火を放ち、菩提寺の 福円寺で自害したとされる。これにより、福原城は廃城となったとみられる。 ちなみに、石田三成の妹婿で豊後府内城主となった福原右馬助長堯(直高)は、一説 には則尚の弟といわれる。ただし、長堯についてはそもそも赤松一族の福原氏なのかと いう点からして定かでない。 <手記> 佐用川に向かって付き出した丘陵の先端部に築かれています。主郭以下大部分が畑や 耕作放棄地となっており、主郭の周囲を帯曲輪や腰曲輪が取り巻く様子がうかがえます。 背後の堀切は当時から堀底道を兼ねていたとみられ、その脇の土塁上には福原霊社が 建っています。この神社にはいわくがあり、明和八年(1771)に城跡の付近に住む別々の 2人が、柴谷山の頂上に則尚の首級が埋まっているという同じ霊夢を見て、実際に掘って みたところ甕に入った首が見つかった。そこで、城跡の一角に頭部神社(頭様)を創建して 祀ったのだそうです。 土塁は主郭の西から北辺にかけて残っています。主郭の北側には佐用城防災公園なる 広場がありますが、これも曲輪跡でしょう。このように比較的旧状を留めていますが、選地 としては居住がメインの館城であり、多勢に囲まれてしまえば確かにひとたまりもなかった ものと思われます。 |

|

| 南から主郭を望む。 | |

| 主郭南下の帯曲輪。 | |

| 主郭背後の堀切。 | |

| 主郭西辺土塁。 | |

| 西辺土塁上の福原霊社。 | |

| 境内の説明板。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭北西隅付近の土塁。 | |

| 主郭北辺の土塁。 | |

| 土塁先端付近から見た主郭内部。 | |

| 主郭北側の佐用城防災公園。 やはり曲輪跡でしょう。 |

|