|

白旗城(しらはた) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 赤松則村(円心) | |

| 遺構 : 曲輪、石塁、土塁、堀、虎口、井戸跡 | |

| 交通 : 智頭急行河野原円心駅徒歩90分 | |

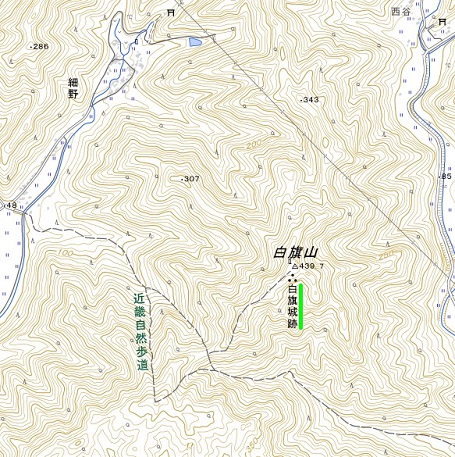

<沿革> 赤松円心によって築かれたが、その時期については円心が討幕の兵を挙げた元弘三年 (1333)とする説と、足利尊氏に従って建武政権から離反した建武二年(1335)以降とする 説がある。 翌建武三年(1336)、尊氏追討のため新田義貞率いる6万と称する大軍が差し向けられ、 円心はこれを白旗城で迎え撃った。『太平記』には籠城にあたって白旗城が修理されたと あることから、このときより前に築かれていたものとみられる。 新田軍が迫ると、円心はまず義貞に使者を出し、天皇が当時没収されていた播磨守護職 に改めて輔任する綸旨を発給してくれるなら臣従する旨を伝えた。義貞は10日ほどかけて 使いを立てて、綸旨を得てきたが、この間に籠城戦の準備を整えた円心は、義貞の使いを 追い返して対決姿勢を明らかにしたという(『太平記』)。 赤松勢は2千ほどであったが、追討軍は険阻な白旗城を攻めあぐね、50日余を費やしたと される。この間に九州では尊氏が勢いを盛り返し、海陸二手に分かれて京への進軍を開始 した。知らせを受けた新田軍は撤退を決定したが、長引く城攻めで厭戦気分が漂っていた ところ、円心の追撃を受けて潰走したとされる。この功により、円心は尊氏から播磨守護に 任じられた。 嘉吉元年(1441)、円心の玄孫にあたる赤松満祐は、万人恐怖と畏れられた将軍・足利 義教を京の自邸で殺害した。播磨へ戻った満祐は、足利直冬の孫・義尊を擁立し、国内に 防衛体制を布いた。しかし、討伐軍が3方面から攻め込み国境が破られると、当時の守護所 であった坂本城は戦闘に向かなかったため、城山城に立て籠もった。まもなく城山城も攻囲 されると、満祐は一族69名と共に自害した。一説に、当初は白旗城へ向かうつもりであった が、既に落城していたため、城山城に入ったともいわれる。 明応八年(1499)、再興した赤松家の守護代であった浦上則宗は、対立する庶流の浦上 村国との戦いに敗れ、白旗城に籠城した。村国軍の攻勢によって落城寸前にまで至るが、 浦上家臣・宇喜多能家(直家の祖父)の奮戦により、村国を撤退させることに成功した。 その後の白旗城については定かでない。 <手記> 新田義貞の大軍を50日も釘付けにしたことで高名な白旗城ですが、その西麓が赤松氏の 本貫地であるとは、調べるまで知りませんでした。白旗城は、赤松氏館の東方に横たわる 標高440mの白旗山に築かれ、東西両麓から登れるようですが、駐車場なども完備されて いる西側が表ルートといえます。登山道といっても、途中からは谷筋のガレ場を這い上がる 感じとなり、さすが新田軍を苦しめただけはあるしんどさでした。途中の左手には、新田勢を 陰から攻撃して苦しめたという「嘆きの岩壁」もあります。 登り詰めた先の鞍部で東麓からのルートと合流し、さらに少し上がると城域南端の堀切が 現れます。その上には大手虎口があり、脇には石塁の跡も見られました。 白旗城は大きく3つのピークに跨っており、それぞれ北から本丸、二の丸、(伝)櫛橋丸を 頂点としています。櫛橋丸は南端に磐座とみられる巨岩群があり、前後の尾根にたくさんの 腰曲輪が連なっていますが、いずれも曲輪形成は未熟です。おそらく時代を経ても改修の 手がほとんど入らず、古いままの状態を残しているように思われます。 二の丸は、打ってかわって直線を基調として丁寧に成形された矩形2段構えの区画です。 下段南東隅には石塁も見られます。その石塁の先から腰曲輪を伝って下りていくと、谷筋に 侍屋敷と伝わる広めの削平地があり、石組みの井戸跡も残っています。その周辺にも石塁 が点在し、私が見たなかではもっともしっかり残っている箇所でした。 二の丸と本丸の間の鞍部には、細長く均した馬場丸と伝わる区画が延びています。鞍部を 土橋状に削ったり堀切で断ったりするのではなく、逆に幅広に均して一枚の曲輪にする手法 は、赤松領内の山城でしばしばみられる特徴のように感じます。 本丸は北西尾根下に三の丸を従えており、三の丸の下には、だいぶ埋まっているものの 堀切が残っています。また、北東の腰曲輪を下りると、やはり均された鞍部を経て、曲輪跡と 呼んでよいのかも微妙な細峰に通じます。縄張り図によっては、ここも磐座としています。 このように、本丸域や二の丸域がかなり整えられているのに対し、多くの磐座とみられる 露岩群が点在していることから、元は修験道の場として開かれた山を赤松円心が取り立てた と考えるのは難しくないところでしょう。それゆえ、場合によっては築城から1年未満で新田軍 を迎え撃ったにもかかわらず、長期にわたり籠城戦を続けられたものと推測されます。 ちなみに記録上は一度も落城していないとかで、本丸には「落ちない」城として合格祈願の 絵馬掛所が設けられていました。個人的には、こんな山に登れる元気と時間があるなら勉強 した方が…と思ってしまいましたが^^; |

|

| 西から白旗山を望む。 | |

| 西麓の登山口。 | |

| 登り始めてすぐの栖雲寺跡。 | |

| 登山途中のガレ場。 | |

| 嘆きの岩壁。 | |

| 南端の堀切。 | |

| 大手虎口跡。 | |

| 虎口脇の石塁。 | |

| 同上。 | |

| 櫛橋丸南下の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 櫛橋丸。 | |

| 櫛橋丸北側のようす。 | |

| 櫛橋丸から本丸方面を望む。 | |

| 二の丸下の腰曲輪群。 | |

| 同上。 | |

| 二の丸跡。 | |

| 二の丸南東隅の石塁。 | |

| 伝馬場丸。 | |

| 伝桜門跡。 | |

| 本丸下の腰曲輪群。 | |

| 本丸跡。 | |

| 本丸跡の絵馬掛所。 | |

| 三の丸を俯瞰。 | |

| 三の丸の土塁。 | |

| 三の丸から本丸下の腰曲輪群を見上げる。 | |

| 三の丸下の堀切。 | |

| 本丸北東下の腰曲輪。 | |

| 本丸北東下の鞍部曲輪。 | |

| 鞍部の先の細峰。 | |

| 二の丸東下の腰曲輪。 | |

| その下の伝侍屋敷。 | |

| 侍屋敷の石組み井戸跡。 | |

| 侍屋敷周辺の石塁。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |