|

滝川城(たきがわ) |

| 別称 : 五反田城、滝城 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 滝川氏 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀 | |

| 交通 : JR草津線油日駅から車で5分 | |

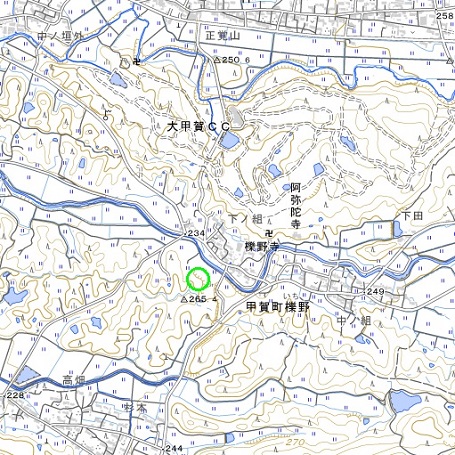

<沿革> 織田四天王の一人、滝川一益を輩出した土豪・滝川氏の居城とされる。一益の子孫は 紀長谷雄の後裔を自称したが、一般に滝川氏は甲賀二十一家の一つ・伴氏の一族で、 大原氏庶流の櫟野氏から分かれたといわれる。『寛政重修諸家譜』によれば、河内国の 高安庄司を務め高安氏を称していたが、貞勝の代に甲賀へ移り住み、子の一勝ないし 資清が滝城へ分家して滝川氏を称したとされる。 一益は一勝(資清)の子とされ、この城で生まれて16歳まで住したとも伝えられるが、 その前半生は明らかでない。織田信秀を訪ねた山科言継の日記に、織田家家臣として 滝川氏の名が見えることから、一益以前から滝川氏一族が織田氏に仕えていたとする 説もある。 永禄十一年(1568)に織田信長が近江の六角氏を駆逐して上洛すると、六角承禎は 甲賀郡へ退いてゲリラ戦を展開した。元亀元年(1570)には、六角氏を支援する甲賀衆 への攻撃が開始され、一益が大将を務めたといわれる。このとき、一益が大原同名中に 宛てた書状が『大原勝井文書』に残されており、そこでは大原氏を名乗っている。同朋 として大原一族の懐柔を図ったと推察されるが、『大原氏系図』に一益の名はみられず、 『日本城郭大系』では大原氏が六角氏側に立ち続け、一益を同名中から排除したものと 推測している。 承禎はは天正二年(1574)ごろまで織田氏に抵抗を続けたが、行方をくらまし甲賀衆も 信長の軍門に降った。このときまでは滝川城も存続していたと思われるが、詳しい動静 は定かでない。 <手記> 織田氏の重臣・滝川一益ゆかりの城とされていますが、上述の通りその実情について はほとんど明らかになっていません。ひとつ隣には滝川西城、櫟野川を挟んだ北向かい には滝川支城が、そしてやや上流に大原氏が築いた櫟野大原城があります。 城跡の入り口付近は樹木が伐採されていて、東麓の道路沿いからは説明板が見える ので迷うことはないでしょう。説明板の脇には2〜3段のごく小さな段築があり、『大系』に 「二か所の小さな平坦地があり、ここに城門があったと推定され、左右対称の櫓をもつ」と あるのは、これを指すものと思われます。 広大なほぼ単郭の城館で、南北辺には土塁が残るものの、東西辺には見られません。 北辺土塁の中ほどには凹みがあり、山の神が祀られています。『大系』では物見台と推測 していますが、当時からあったとすれば虎口跡とみるのが妥当でしょう。郭内は戦時中に 開墾されていたそうで、南辺土塁の下部には小さな土塁で囲まれた溜池状の区画があり ますが、あるいは耕作に伴う造作とも思われます。 西辺下には帯曲輪が巡り、南辺土塁の背後は堀切となっています。南辺土塁や空堀は それなりに規模が大きいものの、実戦的な構造の滝川西城に対して、縄張り上の工夫は とくに見られません。おそらく、住む城と戦う城を峻別していたものと思われます。 麓の櫟野寺は、延暦寺根本中堂の用材を探していた最澄が、霊夢を感じて櫟(いちい) の生樹から十一面観音を彫り出したことに由来する古刹です。滝川一族の詳細や一益に 至る経緯は定かでありませんが、古くから拓かれていたこの地に大原氏族としてそれなり の勢力を張っていたものと拝察されます。 |

|

| 滝川城跡近望。 画面中央に説明板が見えます。 |

|

| 説明板。 | |

| 説明板脇の段築。 門跡か。 |

|

| 東辺の切岸。 | |

| 東辺の入城口。虎口跡か。 | |

| 北辺の土塁。 | |

| 北辺土塁中ほどの凹部。 虎口跡か。 |

|

| 南辺の土塁。 | |

| 南辺土塁下の溜池状地形。 戦時中の造作か。 |

|

| 西辺の帯曲輪。 | |

| 南辺土塁の上。 | |

| 南辺土塁上から郭内を俯瞰。 | |

| 南辺背後の堀切。 | |

| おまけ:櫟野寺。 | |