|

羽衣石城(うえし) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 南条貞宗か | |

| 遺構 : 曲輪、石塁、土塁 | |

| 交通 : JR山陰本線松崎駅から車で15分 | |

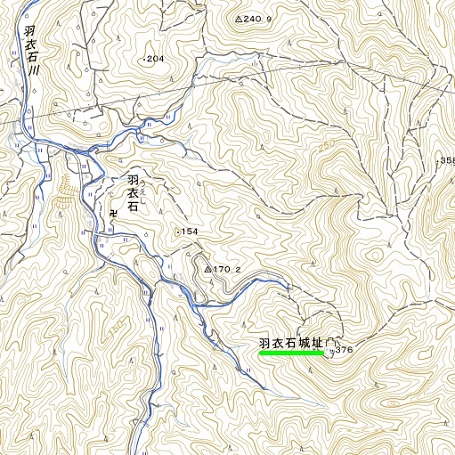

<沿革> 伯耆の大身領主・南条氏の居城である。『伯耆民談記』や『羽衣石南条記』によると、高師直の 奸計により攻め滅ぼされた出雲守護・塩冶高貞の庶子・貞宗が越前国南条郡に匿われて成長し、 将軍・足利義詮に仕えて武功を挙げ、貞治五年(1366)に伯耆国河村郡埴見郷に所領を与えられ 羽衣石城を築いたとされる。ただし、戦国時代までの南条氏は賀茂姓を称しており、『小早川文書』 には、南条又五郎に対して師直が伯耆国富田庄内天万郷一分地頭職を小早川中務入道道円に 与えるよう命じた建武三年(1336)の施行状が残されている。そもそも高貞が師直の横恋慕により 謀殺されたとするのは『太平記』による創作と考えられており、実際には貞宗以前から伯耆の有力 国人として南条氏が存在していたとみられている。 江戸時代の地誌『伯耆民談記』によれば、大永四年(1524)五月に尼子経久が伯耆へ攻め入り、 たちどころに国内を平定して南条氏も羽衣石を逐われたとされる(大永の五月崩れ)。しかし、近年 の研究により尼子氏の伯耆進出は段階的に進行し、南条氏は経久に臣従していたことが明らかと なった。天文十五年(1546)ごろには南条国清が尼子氏から離反し、因幡山名氏家臣・武田国信 の勧告により美作国大原へ退去している。永禄五年(1562)、毛利元就が尼子氏の月山富田城を 攻めると、南条宗勝が毛利氏の支援を受けて羽衣石城を奪還した。宗勝については、近年の研究 で国清の入道名とみられている。毛利氏の庇護の下、宗勝は伯耆の最大勢力に成長し、山田氏や 小森氏らを傘下に収めた。 天正四年(1576)、南条家臣となっていた元八橋城主吉田源四郎の家臣・福山茲正が、堤城主 山田重直に羽衣石城下で殺害された。背景には親織田の茲正と親毛利の重直の対立があったと される。親織田に傾いていた宗勝の子・元続は、同七年(1579)に堤城を攻めて重直父子を鹿野城 へ追いやっている。 天正八年(1580)に織田家臣・羽柴秀吉が鳥取城を攻めると、元続は秀吉に与して毛利氏の援軍 を阻害した。毛利家臣・吉川元長らが羽衣石城へ攻め寄せたが、翌年の鳥取落城まで持ち堪えて いる。 天正十年(1582)に本能寺の変が起きると毛利氏の攻勢が強まり、同年九月に内通者の手引きに よって重直が羽衣石城を奪取した。しかし、同十二年(1584)ごろの京芸和睦により、八橋を除いた 東伯耆3郡6万石が南条氏に与えられ、元続は羽衣石城主に復帰した。この間、重直が城将を務め ていたと考えられるが、詳しい扱いは不明である。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで、元続の子・元忠は西軍に属して改易された。これによって、 貞宗以来240年近くにわたる南条氏累代の居城であった羽衣石城は廃城となった。 <手記> 東郷池に注ぐ羽衣石川の上流に位置する山城です。上図を見て分かる通りかなりの山奥にあり、 麓から見上げるとかなり急峻で目立ちます。昭和六年(1931)に南条氏子孫が建てた模擬天守が あることでも知られていますが、この天守閣は1990年に建て直されたそうで、そのときに中腹まで 道路が整備され、駐車場も完備されていました。 駐車場からは大手とみられる谷筋と、先端尾根筋の2ルートが延びており、ぐるっと1周して巡れる ようになっています。途中には石垣もみられますが、基本的には腰曲輪を連ねた中世的な縄張りの ままのようです。本丸までの道のりはどちらも急で、山頂には重機道もみられず、よくまぁこんな山上 にコンクリート建造物を建てたものです。模擬天守は築35年で早くも立ち入り不可となっていました。 1段下の腰曲輪に代わりの展望台が設けられていて、東郷池から日本海まで見渡せます。 逆にいえば、東伯の平野部からも遠くにシンボリックな山城として望めていたのでしょう。とはいえ、 とにかく山奥に過ぎるのが気になります。南条氏が数ある伯耆国人の一人であったころは問題ない としても、宗勝の代に伯耆の最大勢力となった後も、旧時代的な山間の羽衣石城を居城とし続けた のは、早くも南条氏の限界を示しているように思われます。少なくとも京芸和睦で南条元続が東伯耆 6万石を得た時点で、倉吉付近への居城移転を図るべきだったでしょう。 |

|

| 羽衣石城跡を見上げる。 | |

| 谷筋の登山道。大手道か。 | |

| 谷筋の削平地。 | |

| 石垣跡。 | |

| 同じく谷筋の削平地。 番所跡か。 |

|

| 「天然の塁壁」。 | |

| 主城域下の切岸。 | |

| 三の丸。 | |

| 本丸下の帯曲輪。 | |

| 二の丸を俯瞰。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 模擬天守。立ち入り不可でした。 | |

| 現地案内図にある虎口跡。 | |

| 腰曲輪と展望台。 | |

| 展望台からの眺望。 | |

| 展望台から模擬天守を見上げる。 | |

| 本丸先端下2段目の腰曲輪。 | |

| 先端尾根の「天女のあしあと」。 | |

| 先端尾根の岩場。 | |

| 先端尾根の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |