|

高浜城(たかはま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 逸見昌経 | |

| 遺構 : 曲輪跡、土塁 | |

| 交通 : JR小浜線若狭高浜駅徒歩15分 | |

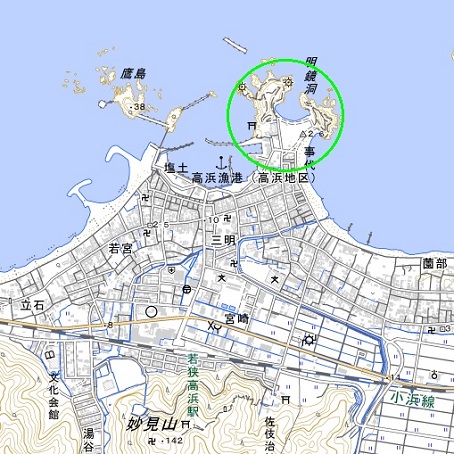

<沿革> 永禄四年(1561)に反乱を起こして敗れた若狭武田氏重臣・逸見昌経は、同八年(1565)に 丹波の三好氏重臣・内藤宗勝(松永長頼)の支援を受けて大飯郡へ攻め入った。旧領を回復 した昌経は、かつての居城であった砕導山城は再興せず、その北の陸繋島に高浜城を築き 新たな居城とした。 翌永禄九年(1566)、昌経は一族の逸見河内守に水軍を率いさせ、海路を武田義統の拠る 小浜へと侵攻させた。しかし、義統勢に迎撃されて敗退し、河内守は討ち死にした。とはいえ、 武田氏に逸見氏をそれ以上攻め立てる余力はなく、翌十年(1567)に義統が没して子の元明 が若くして跡を継ぐと、逸見氏や粟屋氏などの有力被官は半独立勢力として若狭国内に割拠 した。 その翌永禄十一年(1568)には朝倉氏が若狭へ侵攻し、元明を越前へ連行した。同年中に 織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、昌経は逸早く織田氏に接近し、元亀元年に信長が 越前へ進軍すると、粟屋勝久らと共にこれを出迎えている。天正元年(1573)に朝倉氏が滅亡 すると、信長から5千石を安堵され、さらに石山城主武藤友益が没落すると、その所領3千石を 加増された。 しかし、天正九年(1581)に昌経が没すると、信長の命により遺領のうち高浜5千石は若狭 国主・丹羽長秀の家臣・溝口秀勝に、武藤氏旧領3千石は元明に与えられた。昌経には源太 虎清という子がいたが、逸見氏は信長によって故意に没落させられたともいわれる。 賤ヶ岳の戦い後、長秀が越前を領すると秀勝は大聖寺城主に転じ、天正十三年(1585)には 羽柴秀次付の宿老の一人・山内一豊が高浜城主となったが、まもなく長浜城主に転身した。 文禄三年(1594)、豊臣秀吉の義甥にあたる木下利房が高浜城2万石を与えられたが、この間 の城の扱いについては詳らかでない。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで利房は西軍に属したため、戦後に改易された。京極高次 に若狭一国が与えられると、武田元明の子ないし弟とされる津川(佐々)義勝が京極家臣として 召し出され、高浜城主に任じられた。寛永十一年(1634)に京極家が松江へ加増・転封となり、 代わって酒井忠勝が小浜藩主となるに及んで、高浜城は廃城となったとみられている。 <手記> 高浜城は高浜市外の北に突き出たY字型の陸繋島のうち、西側の岬を主郭部としています。 陸繋島全体が風光明媚な城山公園として整備され、城山頂部の本丸跡には城址碑や説明板、 濱見神社などが建っているほか、天守台跡とされる方形土壇が残っています。 天守台跡の東側には切通しの舗装路が延びており、その上に橋が架けられて堀切のように みえてしまいますが、おそらく公園化に伴う開削でしょう。本丸の北側下は広場となっていて、 腰曲輪のようにも見えますが、当時の地形を踏襲しているかは不明です。もう一つの陸繋島で ある天王山には遺構はないようなので、そちらまでは行きませんでした。 主城域の南麓には城山荘という宿泊施設がありましたが、2023年9月をもって閉館となって いました。城山荘の東側には「櫓太鼓」跡と呼ばれる塚状地形が、南側には二の丸稲荷神社 の鎮座する小丘があります。古絵図によると、その南方に三の丸まであったようで、高浜城は 砂州を堀か土塁で切って陸繋島全体を城域としていたものと推定されます。ただし、この姿は 何人もの織豊系城主を経た最終的な形態であり、逸見昌経が築いた城の規模と同じであるか どうかは分かりません。 ちなみに、昌経は地元では英雄視されているようで、城山公園の駐車場脇には公卿のような いでたちの立派な銅像が建てられていました。昌経の経歴や政治手腕を見ると、戦国大名化 までは無理だったとしても、若狭武田氏の家臣では収まれない程度に優秀な武将であったの だろうと感じます。 |

|

| 砕導山城跡から高浜城跡を望む。 | |

| 濱見神社。 | |

| 本丸の様子と天守台跡。 | |

| 城址碑。 | |

| 説明板と天守台跡。 | |

| 天守台東側の切通し道。 公園化に伴う造作と思われます。 |

|

| 本丸北側下の広場。 曲輪跡かは不明です。 |

|

| 高浜城山灯台。 | |

| 本丸域から天王山を俯瞰。 | |

| 伝櫓太鼓跡。 | |

| 二の丸稲荷神社の小丘を望む。 | |

| 二の丸稲荷神社。 | |

| 逸見昌経像。 | |