|

番田城(ばんでん) |

| 別称 : 堀江館、番田堀江館、番田館 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 堀江景用か | |

| 遺構 : なし | |

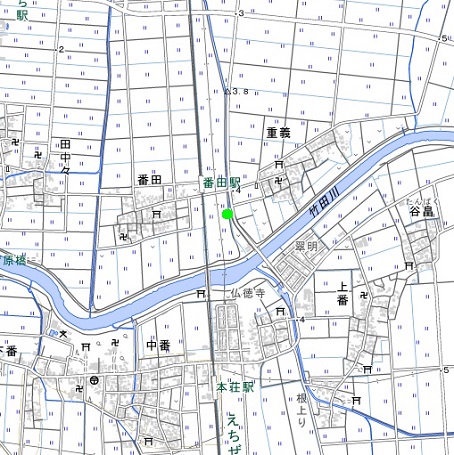

| 交通 : えちぜん鉄道番田駅徒歩3分 | |

<沿革> 国人・堀江景経によって、長禄年間(1457〜60)に築かれたといわれる。堀江氏は藤原利仁を 祖とし、坂井郡堀江郷に拠った有力国衆であったが、長禄合戦で堀江利真が守護・斯波義敏に 与し、守護代・甲斐常治や朝倉孝景に敗れて一時没落した。景経は堀江氏の庶流とされ、その 子・景用が堀江惣領家の家督を継承した。したがって、番田城が築かれたのは利真が戦死した 長禄三年(1459)以降のことと推測される。 朝倉氏が越前を制すると、堀江氏はその重臣として勢力を盛り返し、2500貫を領したとされる。 他方で、加賀一向一揆が越前へ侵攻するようになると、竹田川北岸の番田から南岸の本庄へ 居館と移した。移転後も、番田城自体は維持されたとみられている。 その後の番田城については詳らかでない。 <手記> 上に図示した地点に石碑が建っていますが、遺構はありません。約90m四方の方形城館で、 石碑付近が南東隅にあたるようです。加賀一向一揆への備えとして竹田川を天然の防壁とする ため、川向こうの本庄へ移ったというのは合理的で納得がいきます。 |

|

| 番田館跡石碑。 | |

| ちょうど番田駅に到着したえちぜん鉄道。 | |