|

堀江館(ほりえ) |

| 別称 : 本庄城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 堀江氏 | |

| 遺構 : 土塁、堀跡 | |

| 交通 : えちぜん鉄道本荘駅徒歩10分 | |

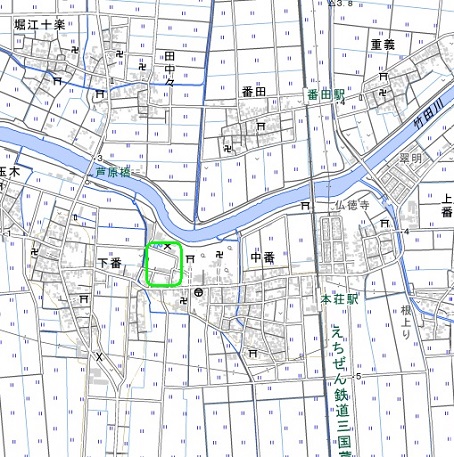

<沿革> 朝倉氏の有力国衆である堀江氏は、加賀一向一揆が越前へ侵攻するようになると竹田川 北岸の番田城から南岸の本庄へ居館と移した。ただし、正確な移城時期は明らかでない。 永禄十年(1567)、堀江景忠・景実(利茂)父子は一向一揆に通じ、朝倉義景に対し謀反を 企てた。その風聞を耳にした義景は魚住景固・山崎吉家を大将とする討伐軍を堀江館へ差し 向けたものの、堀江父子は粘り強く抵抗し容易に決着がつかなかった。結局、三国本流院の 小和田真孝が仲裁に入り、堀江父子が能登へ亡命することで講和が成立した。 天正元年(1573)に織田信長が朝倉氏を攻め滅ぼし、翌年に越前一向一揆が発生すると、 景忠は幸岩斎藤秀と改名して越前に舞い戻り、一揆方の将として旧領の回復に成功した。 同三年(1575)に信長が一揆平定に乗り出すと、藤秀父子は織田氏に通じて一揆勢を背後 から襲ったといわれる。 この功績により、利茂(父と共に改名か)は信長から加賀国江沼郡に所領を与えられた。 しかし、藤秀は恩賞に不満を漏らしていたとされ、信長からも信用されていなかったとされる。 天正四年(1576)、藤秀は三国滝谷寺にて誅殺され、堀江氏は滅んだ。 <手記> 堀江館(本庄城)は竹田川南岸の沖積地にあったとされ、西側にも小川が流れています。 加賀一向一揆への備えとして竹田川を天然の防壁とするため、川向こうの番田から移ったと いうのは、合理的で納得がいきます。 現地にはとくに説明や案内などはなく、小学校の校庭や住宅地などとなって遺構もほとんど みられません。『日本城郭大系』の概略図にしたがえば、本荘小学校南西隅にある英霊碑が 土塁の痕跡である可能性が考えられます。また、春日神社との境は溝状地形となっており、 これも堀跡とされています。 春日神社は、興福寺大乗院領である河口荘の総社として勧請されたそうです。この権威を 利用するというのも、移転の理由の1つかもしれません。 |

|

| 堀江館跡中心部現況。 | |

| 土塁跡か。 | |

| 春日神社との間の堀跡。 | |

| 『日本城郭大系』に土塁があったとされる箇所。 | |