|

多賀谷館(たがや) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 多賀谷三経 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : 芦原温泉駅から車で7分 | |

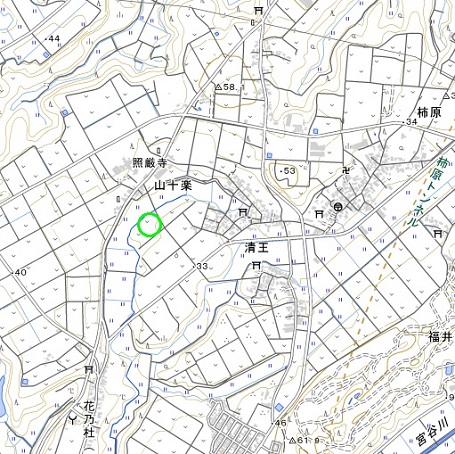

<沿革> 慶長五年(1600)の関ヶ原の合戦により、徳川家康の次男・結城秀康が福井藩68万石に 加増・転封となると、結城家臣・多賀谷三経は柿原に3万2千石を与えられた。三経は家臣を 200名ほど抱え、多賀谷館には城下町も形成されたといわれる。 慶長十二年(1607)閏四月に秀康が病没すると、三経も後を追うように、3か月後の七月に 30歳で世を去った。家督を継いだ子の泰経が元和二年(1616)に没すると、多賀谷家は無嗣 断絶となり、館も廃されたとみられる。 <手記> 遺跡地図によれば、あわら市山十楽の台地縁が多賀谷館跡とされています。現状は区画 整理された畑地が広がり、遺構らしきものはみられません。ただ、台地自体が山十楽の集落 となっている頸部のみで繋がった五丈原のような要害地形を成しています。比定地の畑地で 作業をされていたお父さんとお話したところ、館について直接はご存じなかったものの、麓の 沢谷戸が堀だったと聞いていると仰っていました。谷戸の向こうには北国街道が走り、近接 する加賀藩前田家に対する備えという意味合いからの選地だったように思われます。 ちなみに、南東1km程のところには三経の墓所があるそうです。 |

|

| 多賀谷館比定地現況。 | |

| 沢谷戸を挟んだ対岸から比定地を望む。 | |