|

射手山城(いでやま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 不明 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、虎口 | |

| 交通 : 伊賀鉄道上野市駅からバスに乗り、 「長田」下車徒歩15分 |

|

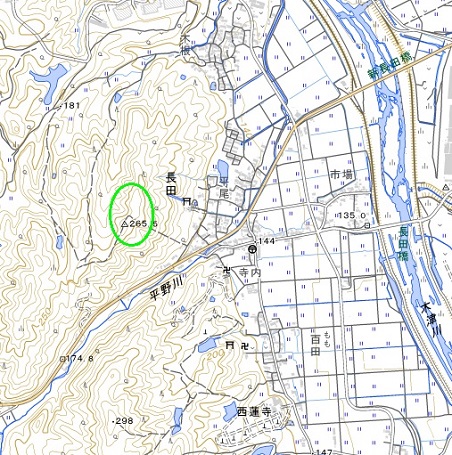

<沿革> 史料にはみられず、詳細は不明である。 <手記> 射手山城は射手神社裏手の山上に築かれており、平野川を挟んだ南側には、第二次 天正伊賀の乱の舞台となった比自山城があります。上図にあるような直線的な登山道 はなく、神社の南脇から道が延びています。 2つの意味でとても長い城で、まず一つ目は辿り着くまでが長い!もともと林業か何か の道のようで、ダラダラと山裾を迂回しながら南端の堀切まで通じています。もう一つは、 単純に城域が南北に長く、大きく2つのエリアに分かれています。南側のエリアの中心は 塚状の平坦な曲輪で、直感的には古墳を利用しているようにみえます。その北側の二重 堀切を越えると北側のエリアで、もう1条堀切を抜けて主郭となります。 主郭は三方を土塁で囲まれていますが、高さはなく伊賀式城館というほどの特徴には 感じられません。主郭の北側には城内で最も広い長方形の曲輪が延び、付け根側には 竪堀状の切れ込み地形が、前方側には虎口状の凹地形が見られます。その先は3条の 堀切が続き、それぞれの間は曲輪として均されているものの、いずれも規模は大きくあり ません。 射手山城について、天正伊賀の乱における織田方の付城とする説もあるようですが、 比自山での戦いは数日で終わっており、これほどの城砦を築く時間も必要性もあったとは 思えません。他方で城域が複数のエリアに分かれ、そのうちの一つは主郭に古墳を転用 しているという構造は、名張市の薦生城と類似しています。両者は距離的な隔たりがある ため、ただちに関連性があるとはいえませんが、非伊賀式の縄張りであるという点も注目 すべきポイントと思われます。また、射手神社は長田郷の氏神で、もとは山上にあったと されています。薦生城も伊賀では古い時代の築城と考えられており、射手山城について も、射手神社境内から徐々に城砦として拡張した、伊賀衆の割拠する以前からの城なの ではないかなと、個人的には推察しています。 |

|

| 南端の堀切を見上げる。 | |

| 同堀切。 | |

| 南エリアの腰曲輪。 | |

| 南エリアの塚状頂部曲輪。 古墳を転用したものか。 |

|

| 塚城曲輪のようす。 | |

| 二重堀切。 | |

| 同上。 | |

| その先の堀切。 | |

| 同堀切から続く竪堀。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭北側の曲輪。 | |

| 同曲輪付け根側の堀状の切れ込み。 | |

| 同曲輪前方の虎口状凹地形。 | |

| 北尾根1条目の堀切と土塁。 | |

| 2条目の箱状堀切。 | |

| 北端の曲輪。 | |

| 北端の堀切。 | |