|

地黄陣屋(じおう) |

| 別称 : 地黄城、丸山新城、能勢城 | |

| 分類 : 陣屋 | |

| 築城者: 能勢頼次 | |

| 遺構 : 石垣、土塁、虎口 | |

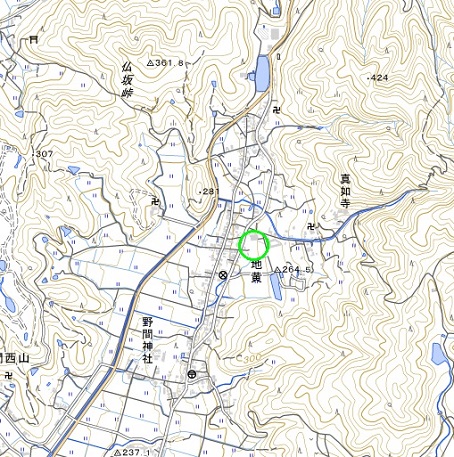

| 交通 : 能勢電鉄妙見線妙見口駅からバスに 乗り、「奥の院」下車徒歩2分 |

|

<沿革> 慶長五年(1600)、能勢頼次は関ヶ原の戦いで徳川家康の旗本として戦功を挙げ、能勢郡に 3千石を与えられた。能勢郡は多田源氏流能勢氏累代の領地であったが、頼次は本能寺の変 で明智光秀に属して所領を逐われており、18年ぶりの旧領復帰となった。 頼次はまず領内の野間社を再興し、それから慶長七年(1602)に地黄陣屋建造に着手した。 普請と縄張りは山田彦右衛門が担当し、能勢氏累代の居城であった丸山城の石材や木材も、 建材として転用したとされる。元和元年(1615)に完成した地黄陣屋は、四方に石垣を巡らし、 枡形虎口の大手門や三層の楼閣などを具えていた。そのため、その規模や堅固さから地黄城 と呼ばれることも多いが、能勢氏自体は交代寄合であり、城主格だったことはない。また、現地 説明板によれば、北辺の石垣は「印内積み」と呼ばれ、丹波国印内村(現・京丹波町院内)の 領民が、領主である河原長右衛門宣勝の助命に動いた頼次への恩返しとして構築したものと される。宣勝は、同説明板では本能寺の変時に羽柴秀吉の命で能勢を焼き討ちにした人物と しているが、助命云々が何を指すのかは不明である。 頼次は後に6800石まで加増されたが、その死後に遺領は5人の子に分割相続され、地黄の 能勢家は4千石の交代寄合として10代を数えた。最盛期には、能勢一族の所領が計1万3千石 に及んだといわれる。 <手記> 地黄陣屋は丸山城南東向かいの斜面裾に設けられた館城です。三方の石垣が比較的良好 に残存しており、西辺の大手虎口に説明板が設置されています。そこにある印南積みの石垣 については、口惜しくも私にはどれのことか分かりませんでした。石垣には横矢折れが数か所 設けられ、虎口も枡形になっているなど近世城郭の様相を呈しているので、地黄城と呼びたく なるのも分からいではありません。ですが能勢氏は城主格でも、まして大名でもなく、江戸時代 に造営した陣屋を城と呼ぶのは適当ではないでしょう。 郭内は広く、各種地図を見る限り、近年までなんらかの大きな建物があったようです。今では 広大な一枚平面の片隅に、城址碑や稲荷神社が置かれています。東側背後には廃校となった 旧東中学校があり、その境は緩やかな斜面となっています。現地説明板には、四方に石垣が 築かれていたとありますが、単郭である以上こちらに石垣を設けるという図が想起できません。 一説には空堀があったともいわれ、そちらの方が現実味があるような気がします。 |

|

| 大手虎口の石垣。 | |

| 大手虎口の説明板。 | |

| 郭内のようす。 | |

| 北西隅付近の土塁。 | |

| 郭内の城址碑。 | |

| 南辺のようす。 | |

| 南辺の石垣。 | |

| 南西隅付近の石垣。 | |

| 北辺のようす。 | |

| 北西隅の石垣。 印南積みがあるとすればこのあたりか。 |

|