|

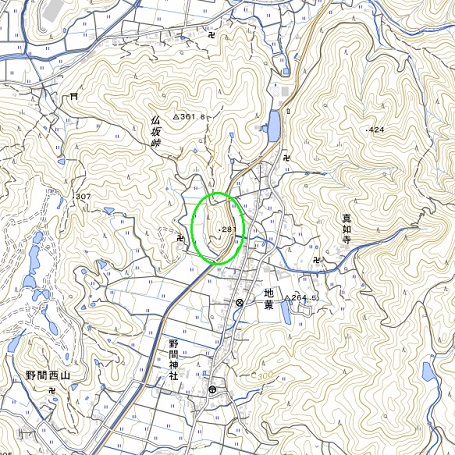

丸山城(まるやま) |

| 別称 : 地黄古城、能勢城 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 能勢頼国か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、虎口 | |

| 交通 : 能勢電鉄妙見線妙見口駅からバスに 乗り、「奥の院」下車徒歩10分 |

|

<沿革> 多田源氏流能勢氏累代の居城とされる。能勢氏は源頼光の長男頼国を祖とし、丸山城も能勢 頼国によって築かれたと伝えられているが、確証はない。史料上は、頼国の子頼綱の三男山県 国直の次男国基が、能勢を称した最初の人物とされる。一方、頼綱の嫡曽孫である頼盛の三男 高頼も能勢氏を称している。『尊卑分脈』によれば、国基の子孫は田尻を、高頼の後裔は倉垣を 領したとされるが(いずれも現能勢町)。また『寛政重修諸家譜』では、国基の本貫を能勢郡山邊 (能勢町山辺)としている。丸山城のある地黄は、田尻と倉垣の両方に境を接しており、いつごろ 誰が築いたのかは、結局のところ明らかでない。 能勢は京に近いことから、能勢氏の名は中央の争乱にしばしば登場する。寛正年間(1461〜 66)には幕府奉公衆の能勢頼弘が山城国に今里城を築き、永正十七年(1520)には能勢頼則 が摂津国に芥川城(芥川山城)を築いたとされるが、いずれも詳しい系譜は定かでない。 天正十年(1582)の本能寺の変に際し、能勢頼次は明智光秀に加担した。続く山崎の戦いで 光秀が敗死すると、塩川長満が能勢へ攻め入り、丸山城を落として頼次を追い落とした。長満の 能勢侵攻は同八年(1580)のことともいわれる。 天正十四年(1586)に長満が没すると、塩川家は豊臣秀吉によって改易処分とされ、能勢郡は 島津氏に在京料として与えられた。頼次自身も秀吉に仕えていたが、失地の回復には至らず、 秀吉死後の慶長四年(1599)に、五大老の1人である徳川家康の旗本として召し抱えられた。 翌慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで、頼次は武功を挙げて能勢郡3千石を与えられた。念願 の旧領復帰を果たした頼次は、同七年(1602)に丸山城の南東向かいに地黄陣屋を建造した。 このとき、丸山城の石材や木材が、陣屋建設に転用されたと伝わる。したがって、早ければ長満 に攻め落とされたときに、遅くとも地黄陣屋建造時に、丸山城は廃城となったとみられる。 <手記> 丸山城は、地黄の町場に臨む南北に細長い小山の城です。近年東麓にバイパスが建設された ようで、幸いにも城山の破壊は免れ、沿道に縄張り図付きの説明板が設置されています。城へは 上の地図にあるとおり南西麓から道があり、大手口もこちらだったようです。途中、民家の門前を 横切らなくないので、少々緊張します。 大手には腰曲輪や鎌倉時代の九重塔があり、城内は先端側の三の丸から登るルートと、北側 斜面をスライドして主郭背後の堀切へと至るルートがあります。どちらからでも行けるので、私は 後者から登って前者から下りました。 北側斜面には竪堀が2〜3条あり、いくつかは横堀とつながっています。二重堀切を登って背部 へ行くと、山王丸と呼ばれる曲輪があり、その背後は切り通し道となっています。ここが最後部と 思われますが、切り通し道が堀切だったかどうかは判別が困難です。 二重堀切から本丸側へ向かうと、北側斜面に竪堀を伴った武者隠しとされる虎口状のスペース が見られます。その上は二重堀切に臨む見張櫓と呼ばれる曲輪で、その先に本丸と、帯曲輪状 の二の丸があります。二の丸の先端側下が三の丸で、その虎口を抜ければ大手口に戻ります。 全体として技巧的ではあるものの、要害性には乏しく規模も大きいとはいえず、能勢氏の国力を 考えれば疑問が残ります。あるいは、本当の有事の詰城は別にあったのかもしれません。 |

|

| 地黄陣屋から丸山城跡を望む。 | |

| 南から丸山城跡を望む。 | |

| バイパス沿いの説明板。 | |

| 大手口の九重塔。 | |

| 大手門跡。 | |

| 大手口の腰曲輪。 | |

| 北側斜面の竪堀。 | |

| 同上。 | |

| 竪堀とつながった横堀。 | |

| 本丸背後の二重堀切の片割れ。 | |

| 同上。 | |

| 二重堀切とその間の土壇状地形。 | |

| 同上。 | |

| 天王丸跡。 | |

| 天王丸背後の切通し。堀切跡か。 | |

| 二重堀切から見張櫓の切岸を見上げる。 | |

| 武者隠しとされる虎口スペース。 | |

| 武者隠し脇の竪堀。 | |

| 見張櫓背後の堀切。 | |

| 見張櫓跡(狼煙台)。 | |

| 見張櫓背後の土塁。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 本丸下の帯曲輪(二の丸)。 | |

| 二の丸先端側の丸山神社。 | |

| 三の丸のようす。 | |

| 三の丸の虎口。 | |

| 三の丸下の虎口。 | |