|

高安寺館(こうあんじ) |

| 別称 : 高安寺城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 不詳 | |

| 遺構 : 土塁、堀跡 | |

| 交通 : 京王電鉄・JR南武線分倍河原駅徒歩10分 | |

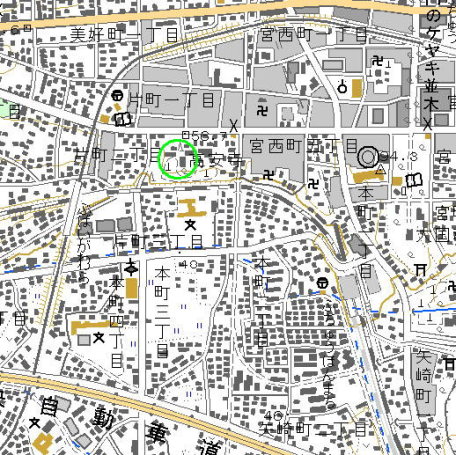

<沿革> 俵藤太藤原秀郷が10世紀ごろに関東に下向した際に居館を築き、後に館跡に市川山見性寺が 建立されたと伝わる。鎌倉入りを許されなかった源義経一行が見性寺に立ち寄ったともいわれ、 「弁慶坂」や「弁慶橋」「弁慶覗の井戸」などの伝承に因む名称が残されている。元弘三年(1333) の分倍河原の戦いでは、新田義貞勢が見性寺に本陣を構えた。 室町幕府が開かれると、国ごとに安国寺を設置しようと計画した足利尊氏は、見性寺を武蔵国 安国寺に取り立て、龍門山高安護国禅寺と改称した。高安寺は幕府の庇護を受けて繁栄し、四里 四方ともいわれる大寺院に成長した。 しかし、関東の情勢が次第に緊迫すると、高安寺は幕府の出先として関東を監督する鎌倉公方 の軍事拠点として城塞化していったと考えられている。応安元/正平二十三年(1368)の武蔵平 一揆の乱や永徳元/弘和元年(1381)の小山義政の乱では、2代鎌倉公方足利氏満が高安寺 に陣を置いた。また応永六年(1399)には、大内義弘の反乱に呼応して、3代満兼が高安寺まで 陣を進めた。さらに同三十年(1423)には、4代持氏が小栗満重ならびに宇都宮時綱を討つため に高安寺に陣を敷いた。持氏は、永享十年(1438)、対立した関東管領上杉憲実を討伐しようと 再び高安寺に出陣したが、敗れて寺を棄てて撤退した(永享の乱)。 享徳四年(1455)、5代成氏は上杉氏や堀越公方との争い(享徳の乱)で高安寺に陣を敷いて いたが、そこへ上杉方の兵2千が攻め寄せた。このとき成氏は、500の手勢を率いて分倍河原に 上杉勢を急襲し、これを打ち負かした。 このように、高安寺は足利氏の陣城として度々利用されたため、寺としては荒廃の一途を辿った。 戦国時代には北条氏の庇護を受けたが、本格的に復興されるのは江戸時代のことである。 <手記> 高安寺は、南西向きの台地の先端にあり、南と西には小川が流れ、とくに西側は小さな谷戸を 形成していたと推測されます。一見して、寺というより典型的な館地形であると思われました。 一度は荒廃したとはいえ、足利氏肝いりの安国寺であり、また江戸時代には甲州街道が北隣 を走っていたため、現在ではかなり立派なお寺です。また、西には鎌倉街道が通り、交通の要衝 にあったことも窺えます。鎌倉街道沿いに南西に10分ほど歩くと、分倍河原古戦場碑があります。 歴史から見ても分かるとおり、高安寺館は陣城としての性格が強いものです。そのため、遺構 というより地形や地勢から当時をうかがうのが良いかと思われます。ただ、弁慶覗の井戸がある 寺の西側には、土塁と堀跡と思われる土盛が見受けられます。 |

|

| 高安寺山門。 | |

| 弁慶覗の井戸(左)と土塁状遺構。 | |

| 秀郷稲荷神社と土塁状遺構。 | |

| おまけ:分倍河原古戦場碑。 | |