|

薦生城(こもお) |

| 別称 : 有綱城、峰山城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 源有綱か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀 | |

| 交通 : 近鉄大阪線名張駅からバスに乗り、 「ゴルフ場前」下車徒歩10分 |

|

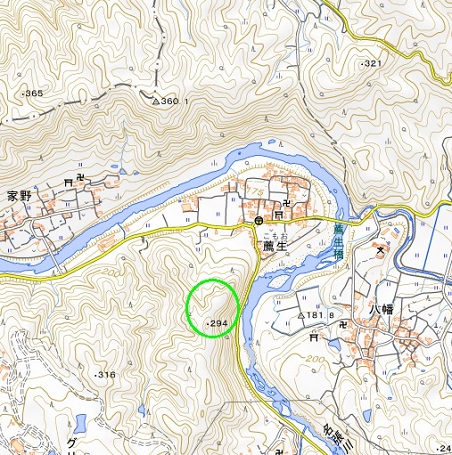

<沿革> 源頼政の孫にあたる源有綱は、源義経の娘婿(養女とも)とされ、義経が兄・頼朝から追討 を受けると、大和国宇陀郡に潜伏した。『吾妻鏡』では、有綱は建久四年(1193)に北条平六 時定(『平家物語』では服部六郎時定)に、宇陀で討たれたとされる。一方、薦生の伝承では 峰山に城を築いて立て籠もったが、多勢に無勢で自刃したとされている。 『日本城郭大系』では、有綱の嫡男・有宗が予野に逃れ、その子孫の一人を能の大成者・ 観阿弥とする説を載せているが、確証はない。また有綱後の薦生城は、有綱を匿った武田氏 が管理したとしている。いずれにせよ、一次史料上は薦生城の動静を辿ることはできない。 <手記> 薦生は名張川が盆地から渓谷部へ差しかかるあたりに位置し、薦生城は川沿いに延びる 峰上に築かれています。北東麓の道路沿いに金刀比羅社の鳥居が建ち、そこから上がって 獣除けフェンスを越えると登城路が通じています。 城は大きく頂部と北東尾根の一ノ尾、そして北西尾根の二ノ尾の3エリアから成っています。 一ノ尾から頂部までは道が付いていますが、この日は雨が降ったり止んだりの中、フォロワー さんと登っていたので二ノ尾へは行っていません。 一ノ尾の先端の曲輪には金刀比羅社が祀られており、そこから数段の腰曲輪が連なって います。一ノ尾の頂部は円形の塚状を呈しており、直感的には古墳を利用しているように見え ました。その背後にも腰曲輪が付属し、その奥は削平された鞍部を経て再び頂部へ向かって 尾根筋の腰曲輪群が続きます。頂部には主郭と背後の腰曲輪、そして最後尾の堀切があり ます。城域が2つ以上に跨り、そのうちの1つは古墳を利用しているという構造は、同じ伊賀の 射手山城にも見られます。ただ、両者は距離的に隔たりがあるので、関連があるのかどうか は定かでありません。 薦生城は伊賀式城館の特徴がまったくない一般的な山城の縄張りですが、織豊系のような 巧妙さもみられません。したがって、伊賀衆が割拠する以前に築かれた古い時代の山城か、 あるいは大和との国境まで1kmということから、筒井氏など大和国内の勢力によって築かれた といった可能性が考えられます。 いずれにせよ、少なくとも現存する遺構は鎌倉時代のものではないでしょう。『大系』によると 薦生城(有綱城)は名張高校郷土研究部の生徒が民話調査中に発見したのだそうで、上述の 有綱云々の伝承も、彼らがまとめた土地の口述をそのまま載せたものでしょう。前述の国境を 越えればすぐ宇陀郡なので可能性はゼロとはいいませんが、有綱らが拠ったとしても、城砦と よべるようなものではなく、山そのものに立て籠もったのだと考えられます。 |

|

| 北から薦生城跡を望む。 | |

| 登城口の説明板。 | |

| 金刀比羅社の曲輪の切岸。 | |

| 金刀比羅社の曲輪。 | |

| 一ノ尾の腰曲輪群。 | |

| 一ノ尾頂部の塚状の曲輪。 古墳を利用したものか。 |

|

| 塚状曲輪の上。 | |

| 塚状曲輪背後の腰曲輪。 | |

| 一ノ尾背後鞍部の削平地。 | |

| 頂部エリアへ向かう尾根の腰曲輪群。 | |

| 頂部の主郭。 | |

| 主郭背後の腰曲輪。 | |

| 最後尾の堀切。 | |