|

下屋敷(しもやしき) |

| 別称 : 向ノ岡下屋敷 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 不明 | |

| 遺構 : 堀跡か | |

| 交通 : 京王線聖蹟桜ヶ丘または京王相模原線京王永山駅よりバス 「対鴎荘前」バス停下車徒歩5分 |

|

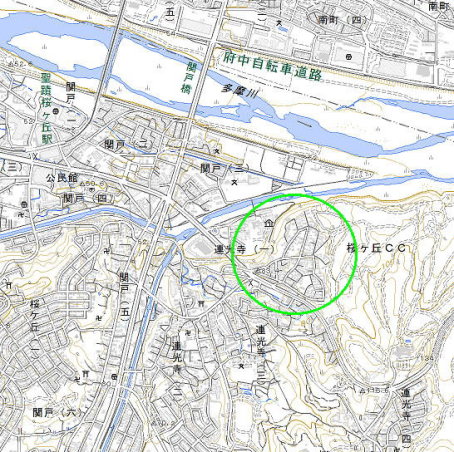

<沿革> 『新編武蔵国風土記稿』蓮光寺村の項に、小字「下屋舗」として記載がある。付近には 50〜60基の古墳があったとされ、合戦による死者のものとする伝承が紹介されているが、 いかなる戦いであったかについては不明としている。また、同書では村名の由来となって いるものの、その位置の詳らかでない蓮光寺の跡ではないかとする説も併記している。 多摩市HPの文化財の項には、「赤坂駒飼場古戦場」として記述がある。それによれば、 永禄三年(1560)に今川氏の旗本富澤修理政本が北条氏を攻め、軍馬の牧場を襲って 陣を布いたとされる。「赤坂駒飼場」は、向ノ岡頂上一帯を指す字名であるが、桶狭間の 戦いのあった永禄三年に、今川氏が同盟関係にあった北条氏を攻撃する理由も余力も あったとは考えにくく、事実とは考えられない。 富澤氏は平姓畠山氏の子孫とされ、徳川氏の関東入国以降蓮光寺村の名主となった。 明治以降は多摩村・町・市の首長を2代にわたって務めた、多摩市きっての名家である。 富澤家の屋敷は現在の春日神社と行幸橋の間にあったが、市内の多摩中央公園に移築 され、現存している。 一般には、赤坂駒飼場の戦いは元弘三年(1333)の分倍河原の戦いおよび関戸の戦い に関連するものと考えられている。 <手記> 比定地のある向ノ岡は北向きの舌状の丘陵で、文字どおり人間の舌のような形をして います。ただ、その付け根は人間の舌とは異なり、南東の細尾根1本で繋がっています。 『日本城郭大系』では東・北・西の三方が崖となっているとありますが、実際には残る南 にも、大谷戸川の谷戸が入り込んでいます。すなわち、向ノ岡は緩やかで頂部の広い、 半独立丘といえます。 狭義の字下屋敷は、現在の智願寺周辺を指すようです。『大系』では、その記述の感じ からみて、城館が存在したとすれば舌状のもっと舌先の方であったとみているようです。 丘の頂部一帯は見事に住宅地となっていて、城館跡はおろか古戦場の雰囲気すらあり ません。ただ、その緩やかな丘の様子から、放牧地として適していたであろうことは容易 にうかがえます。 私がみたところで気になるのは、丘の西端に細く突き出た箇所にある向ノ岡公園です。 現在川崎街道が貫通しているために分かりづらいのですが、公園の先、大栗川と乞田川 の合流点付近まで、かつては尾根が細長く伸びていました。その尾根の付け根にあたる 公園付近は、小規模な城砦を築くとすれば好地であるように思います。『大系』には公園 の北側あたりの斜面に竪堀があるように描かれていますが、これが舌先側を城砦化した ものの堀だとすると、かなり規模壮大な城館であったことになります。一方、細尾根側の 付け根を断ち切る堀跡とすれば、しっくりくるように感じられます。当該の堀については、 藪に覆われていて確認は困難ですが、斜面沿いに歩いていると2か所ほど、それらしき ものがあってもよさそうなところが見受けられました。 公園付近の小字を桜馬場というそうですが、これは江戸時代末期ごろから桜の名所と して整備されたことに由来しています。馬場というのは丘上の放牧地に関連するものだと 考えられます。向ノ岡というのは万葉集ぐらいのころからみえる呼称だそうで、古くから 往来のあった場所であったと推測されます。おそらく、多摩川を渡って先の細尾根を上り、 尾根伝いに小野路宿(町田市)へと至るルート(今では「よこやまの道」として一部整備 されています)が存在したものと考えられます。この街道と蓮光寺村を押さえる目的で、 向ノ岡公園あたりに城砦が設けられた可能性は、十分考えられると思います。 |

|

| 向ノ岡公園。 | |

| 『大系』にある竪堀状遺構付近。 | |

| 向ノ岡公園の尾根先側(川崎街道を渡った先)にある 対鴎台公園の明治天皇行幸記念碑。 |

|