|

府中御殿(ふちゅう) 付 国司館(こくし) |

| 別称 : 徳川家康府中御殿、家康御殿、武蔵国司館 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 徳川家康 | |

| 遺構 : 井戸跡 | |

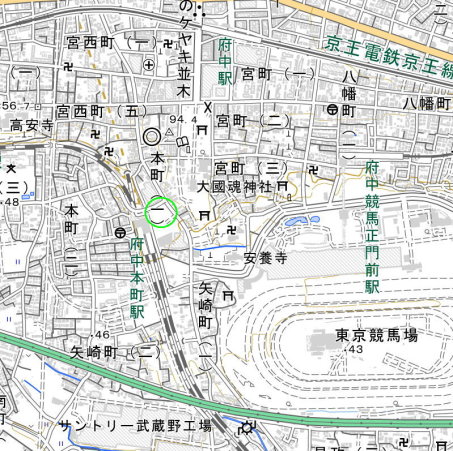

| 交通 : JR武蔵野線/南武線府中本町駅下車すぐ | |

<沿革> 徳川家康が関東へ移封となった天正十八年(1590)に造営されたと考えられている。 同年に奥州仕置のために会津に入った豊臣秀吉を、凱旋時に迎えられるように普請を 急がせた記録が見つかっているが、間に合ったかは定かでない。 元和三年(1617)、家康の柩が久能山から日光へ遷された際、府中御殿に1日ないし 2日留まり、法要が執り行われた。 府中御殿は家康・秀忠・家光と3代にわたり実際に将軍が訪れ、鷹狩や鮎漁を楽しむ 場となった。しかし正保三年(1646)に焼失し、再建されることはなかった。 この場所には、古代武蔵国司の館があり、隣接する大國魂神社境内には武蔵国府 があった。7世紀後半〜8世紀前半ごろに建造され、11世紀末ごろまで存続したと推定 されている。『武蔵名勝図会』には、家康が「府庁の地」である故にこの地に御殿造営 を命じたとある。これが事実であれば、少なくとも家康入国まで、この地が国司館跡で あるとする伝承が残っていたことになる。 <手記> 府中本町のすぐ駅前に、2018年に整備された「国司館と家康御殿史跡広場」があり ます。もともとはイトーヨーカドーが建つ予定だったところ、道が狭いため交通環境が 整わず出店を断念し、市が買い取って史跡保存を図ったものです。 発掘調査の結果、国司館の正殿や脇殿と推定される建物をはじめ、いくつかの建物 跡が検出されました。また、そこから少し離れた駅舎沿いからは石組の井戸跡が発掘 され、その中からは三つ葉葵の紋入りの鬼瓦も見つかりました。このことから、少なく とも井戸に関しては徳川時代のものであり、ここが府中御殿の跡であることが明らか となりました。井戸跡は埋め戻されましたが、その上に石組が復元されています。 いわゆる御茶屋御殿の1つとみられますが、堀など防御設備があったかは定かでは ありません。多摩川の河岸上に位置し、焼失後は「御殿山」と呼ばれ、富士見ポイント であったということから、富士山好きで知られる家康の純粋な別荘であったと思われ ます。 |

|

| 家康御殿の復元井戸石組。 | |

| 国司館跡のようす。 中央右手が正殿跡。 |

|

| 国司館の脇殿跡。 | |

| 公園内の国司館想像復元模型。 | |