|

長瀞城(ながとろ) |

| 別称 : 雁城、長瀞陣屋 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 西根氏 | |

| 遺構 : 堀 | |

| 交通 : JR奥羽本線東根駅徒歩20分 | |

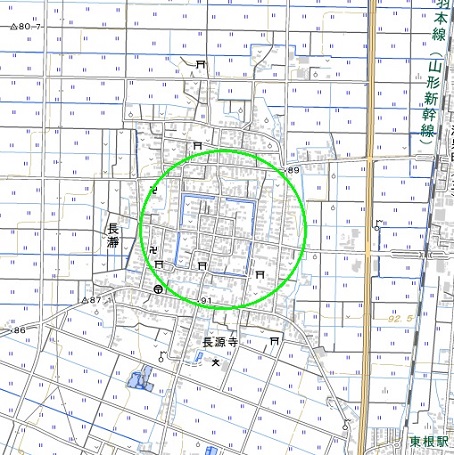

<沿革> 建長年間(1249〜56)に、西根氏によって築かれたと伝わる。西根氏の出自は定かで なく、東根に対する名称とみられるが、羽後国仙北郡西根を本貫とする説もある。 その後の西根氏の動静は不明で、15世紀前半に最上満家が隠居城としたといわれる。 戦国時代には長瀞左衛門が城主であったとされる。長瀞氏の出自も明らかではないが、 国人連合・最上八楯に名を連ねる有力者であり、盟主の天童氏と共に最上義光と争った とされる。また義光の弟に長瀞義保があり、早世したとも天正十九年(1591)の九戸政実 の乱で戦死したともいわれるが、実際に長瀞城に入った記録は残っていない。 天正十二年(1584)に天童氏が義光に敗れて逐われると、郡代として遠山外記が派遣 された。しかし、外記は尾花沢郡代の新館十郎と対立し、野辺沢(延沢)氏に滅ぼされた といわれる(『野辺沢軍記』)。また、最上家重臣・矢桐相模守(谷柏直家)が5千石を得て 在城したとも伝えられるが、確証はない。 元和八年(1622)に最上家が改易に処されると、いったん廃城となったとみられる。寛文 十一年(1671)、周辺が天領となると、幕府の代官所が置かれた。 寛政十年(1797)、久喜藩1万2千石のうち6400石が村山郡に移され、藩主米津通政は 長瀞の天領代官所を新たな陣屋として使用した。長瀞陣屋は長瀞城の旧本丸に築かれ、 一辺六十三間(114m)の方形であったとされる。 慶応四年(1868)の戊辰戦争に際し、当時の藩主米津政敏の父・政明は庄内藩主酒井 忠器の子であったため、旧幕府方の庄内藩に与同した。同年閏四月四日に庄内藩軍が 新政府方の天童陣屋を焼き討ちにすると、その帰路に指揮官の酒井兵部らが長瀞陣屋 に宿泊した。同七日、天童藩兵は報復として長瀞に攻め寄せたが、隠居の政明らは悉く 庄内へ避難しており、陣屋には番兵が1人残るのみであったといわれる。天童軍は陣屋 に火を放ったが、領民が米は村の共有物であると嘆願し、天童藩家老・吉田大八はこれ を受け容れ、米蔵だけは放火せずに残したと伝わる。 その後、長瀞藩は奥羽列藩同盟に加わったが、定府大名のため江戸にいた藩主政敏 は新政府に恭順の意を示し続けたため、戦後の処分を免れた。しかし、陣屋は焼失して いたので、翌明治二年(1869)に藩士は飛び地であった上総国大網へ移転し、大網藩が 成立した。同四年(1871)には常陸国龍ヶ崎へ再移転しており、長瀞陣屋は焼け落ちた まま再興されることはなかったとみられる。 <手記> 最上川の氾濫原のただ中にある平城です。現在の集落のほぼ全域が三重の堀で囲繞 されていたとされ、同様の構造は寒河江城や高擶城など村山地域に散見されます。上の 地図にもはっきり描かれている水堀は二の堀で、一の堀や三の堀も部分的に水路などと なって残っています。二の堀西辺中ほどには大きな城址碑が建っているほか、陣屋跡や 大手門跡などについても、随所に石碑や説明板が設けられていました。 Wikiには「復元された部分が多い」点には注意が必要とありますが、『日本城郭大系』の 写真を見るに、少なくとも二の堀は現在と変わらぬ規模で巡っていたようです。おそらく、 堀端がコンクリートなどで固められている箇所があることをして、復元と呼んでいるものと 思われます。そもそも、観光地でもない普通の集落にこれほどの堀を一から復元するなど 考えにくく、素直に遺構がよく残っている城跡と評価してよいのではないでしょうか。 |

|

| 長瀞城址碑。 | |

| 東辺の二の堀。 | |

| 二の堀北東隅。 | |

| 北辺の二の堀。 | |

| 二の堀北西隅。 | |

| 西辺の二の堀。 | |

| 一の堀跡の水路と石碑。 | |

| 本丸跡の陣屋説明板および石碑。 | |

| 大手門跡と石碑。 | |

| 東辺の三の堀跡。 | |

| 三の堀南東隅外側の河岸跡。 | |