|

大久保長安陣屋(おおくぼながやす) |

| 別称 : 石見屋敷 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 大久保長安 | |

| 遺構 : 土塁 | |

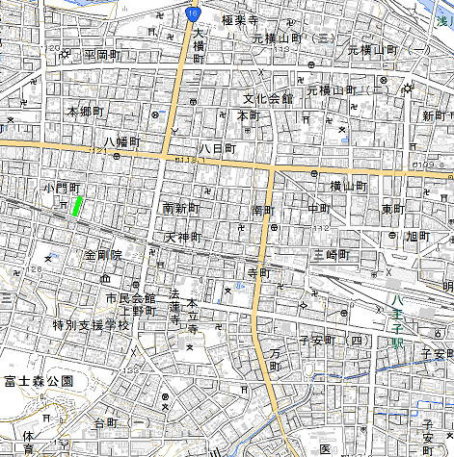

| 交通 : JR八王子駅徒歩20分 | |

<沿革> 旧武田家臣で徳川家康に才を見出された大久保石見守長安は、天正十八年(1590)に 徳川家が関東へ移封となると関東代官頭の1人に任じられた。正確な時期は不明だが、 長安は小門宿と呼ばれていた当地に陣屋を築き、宿場の整備にあたった。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いの後、長安は徳川家の金銀山直轄化政策に辣腕を ふるい、のちの老中に匹敵する地位と権力を得たとされる。 慶長十八年(1613)、長安は駿府で死去したが、それからほどなく生前の長安が不正に 蓄財をしていたとする告発がなされた。実際に不正が行われていたかは明らかでないが、 長安が死に臨んで黄金の棺桶を用意させていたことが家康の怒りを買い、長安の死体は 掘り起こされて安倍川でさらし首にされた。長安の7人の男子はすべて処刑され、長安と 関係のある大名が多数改易などの処罰を受けた。一連のいわゆる「大久保長安事件」の 背景には、長安の庇護者であった大久保忠隣と、本多正信・正純父子(さらには武断派 と文治派)の権力争いがあったとされる。 大久保家の処断により、陣屋も廃されたものと思われるが、詳細は不明である。『新編 武蔵国風土記稿』によれば、元禄年中(1688〜1704)には東を除く三辺の「土手」を残す のみとなっていたとされる。 <手記> 産千代稲荷神社の建つ丘が、唯一残った西辺の土塁跡とされています。土塁、という より丘に近い規模で、このようなものが四方を囲っていたとすれば、かなりの敷地面積を 有していたものと推測されます。ただ、『新編武蔵国風土記稿』でも「土手」には触れられ ているものの、堀の存在は書かれていないことから、土居に囲まれただけの陣屋造りで あったものと考えられます。 境内には立派な石碑が立ち、神社周辺にも「家康に天下を取らせた総代官 大久保 石見守長安」と書かれた立て看板がいくつも置かれていることから、地元ではそれなりに 尊敬を集めているようです。 |

|

| 産千代稲荷神社となっている土塁跡。 | |

| 同じく西側裏手のようす。 | |

| 陣屋跡石碑。 | |

| 稲荷神社本殿。 | |