|

茶臼山陣城(ちゃうすやま) |

| 別称 : 大塚城、茶臼山砦 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 山中又三郎 | |

| 遺構 : 削平地、堀跡 | |

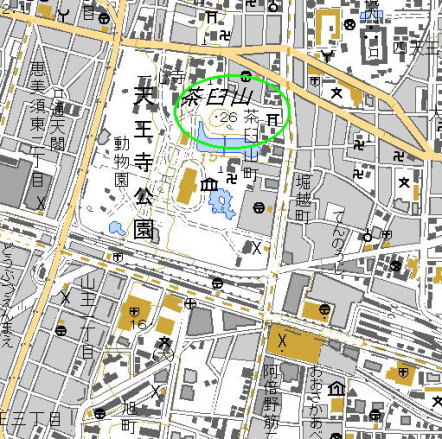

| 交通 : JR大阪環状線等・地下鉄谷町線等天王寺駅 または地下鉄御堂筋線等動物園前駅徒歩10分 |

|

<沿革> 天文十五年(1546)、細川晴元の家臣山中又三郎が、茶臼山古墳に「大塚城」を築いたのが はじまりとされる。同年八月、摂津守護細川氏綱と河内守護代遊佐長教の連合軍が大塚城を 包囲し、10日ほどの戦いの後に落城した。大塚城がそのまま廃城となったのか、再利用された のかは不明である。 慶長十九年(1614)の大坂冬の陣に際し、徳川家康は茶臼山を本陣と定め、陣城として普請 した。この工事には、大坂の町屋から建材が調達された。茶臼山陣城については、『諸国古城 絵図』や『大坂冬の陣図屏風』に記載があるが、両者に描かれた城の縄張りは大きく異なって いる。 翌慶長二十年(1615)の大坂夏の陣では、大坂方の真田信繁(幸村)らが茶臼山を占拠して 陣を張った。これは、冬の陣の講和条件として大坂城の外堀が埋め立てられ、籠城策を採る ことができなかったためである。信繁は、ここから有名な一文字突撃を敢行し、一時は家康に 自害を覚悟させるほどの奮戦ぶりをみせたが、圧倒的な兵力差を覆すことはできず、茶臼山の 北の安居天神で討ち取られた。まもなく大坂城も落城し、茶臼山陣城もまた役目を終えた。 <手記> 茶臼山は、四天王寺の南西にある小丘です。一般的には古墳とされ、戦国期の城が「大塚」 城と呼ばれたのも、この丘が古墳であると認知されていたからだと推測されます。しかし、古墳 とする確証は得られておらず、これを否定する向きもあるようです。 現在の茶臼山の遺構は大坂の陣のときのものということになりますが、山上を一周してみた ところ、削平地が2段ほど認められるほかは、堀や土塁の類は見受けられません。山の南には 河底池があり、天然の堀となっています。茶臼山の北の一心寺との間は堀底道のようになって いて、これも堀跡の遺構であると思われます。余談ですが、河底池をまたいで茶臼山に架かる 和気橋からは、通天閣とその脇のHITACHIの文字が遮るものなく望め、天気が良ければ池に 逆さ通天閣が映る絶景ポイントです。 このように、茶臼山陣城には、城跡としての遺構は乏しいといわざるを得ません。大坂の陣の ころになると、実戦を経験する予定のない臨時の陣城に、わざわざ防御施設を設ける必要性を 感じていなかったのかもしれません。 ちなみに、茶臼山は有料の天王寺公園内にあるため、見学するには入園料を支払う必要が あります。 |

|

| 河底池越しに茶臼山を望む。 右端の橋は和気橋。 |

|

| 茶臼山山頂付近のようす。 | |

| 茶臼山下段削平地に建つ古戦場としての説明板。 | |

| おまけ:和気橋から望む通天閣。 | |