|

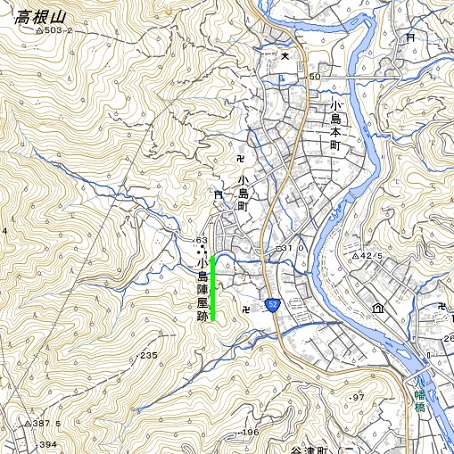

小島陣屋(おじま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 陣屋 | |

| 築城者: 松平信治 | |

| 遺構 : 書院、石垣 | |

| 交通 : JR東海道本線興津駅からバスに乗り、 「小島南」下車徒歩5分 |

|

<沿革> 篠山藩主・形原松平典信の庶長子・信孝は、旗本・松平重信の養嗣子となった後に加増を 重ね、元禄二年(1689)に計1万石の大名に列した。しかし翌三年(1690)に没し、甥の信治が 跡を継いで小島に陣屋を設けた。重信は信孝の大叔父にあたるが、松平正勝の養子となって いた。正勝は滝脇松平家とされるが、嫡流は滝脇陣屋にわずか600石を与えられたのみで、 正勝以前の系譜は明らかでない。 陣屋は宝永元年(1704)に完成し、同年に信治が初めて参勤交代を行ったとされる。藩財政 は当初から厳しく、興津川沿いでは新規産業として駿河半紙が作られるようになり、9代藩主・ 信進の代には専売制としてある程度の成功を収めた。ちなみに、江戸の浮世絵師・恋川春町 は小島藩の家臣で本名を倉橋格といい、最終的には120石の藩年寄(家老)となっている。 明治元年(1868)に徳川宗家が駿府へ移されると、11代藩主・信敏は上総国に替地を与え られ、小島陣屋は廃止となった。 <手記> 小島陣屋は、興津川中流の小島町を見下ろす高台に設けられています。三方を谷川が巡る 舌状地形を利用し、石垣や削平地群に囲まれるなど一見すると城郭風に見えますが、堀など は設けられておらず、やはりあくまでも陣屋造りであるといえます。周辺は静かな谷間の集落 といった感じですが、当時は東海道興津宿から甲斐へ向かう身延道の街道筋でした。 2006年に国の史跡に指定され、2024年には公会堂として別の場所で利用されていた御殿 書院が郭内に移築・復元されています。書院は土日祝日のみ開放されるようで、残念ながら 私が訪れたときは平日でした。 陣屋周辺には石垣が多く残っているものの、史跡指定される前はミカン畑や茶畑として利用 されていたようで、陣屋のものではなさそうな石積みも散見されます。また、間違いなく陣屋の 石垣と思われる部分でも、不自然な落とし積みになっている箇所が多く、後世に積み直された ものと推察されます。 そうしたこともあってか、石垣にブルーシートが架けられているところもあり、また郭内も書院 の他は何もなく荒涼としていました。工事関係とみられる人や車が出入りしていたので、史跡 公園としての整備はまだ始まったばかりなのかもしれません。 |

|

| 再移築された御殿書院。 | |

| 同上。 | |

| 郭内のようす。 | |

| 大手門跡。 | |

| 陣屋跡からの眺望。 | |

| 大手前の石垣。 | |

| 大手道のようす。 段築石塁は後世の造作か。 |

|

| 大手下の石垣。 | |

| 表門枡形跡。 | |

| 表門前の馬場跡。 | |

| 陣屋西側の削平地群と石垣。 陣屋の遺構かは不明です。 |

|

| 同上。 | |

| 陣屋裏手の削平地群と石垣。 | |

| 郭内北西隅の稲荷跡。 | |

| 裏門跡。 | |