|

神宮寺城(じんぐうじ) |

| 別称 : 川口城 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 朝倉氏か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

| 交通 : ハピラインふくい線細呂木駅徒歩15分 | |

<沿革> 神宮寺は東側に鎮座する春日神社の別当寺として、寛弘八年(1101)に建立されたと伝わる。 春日神社は、興福寺大乗院領であった河口荘細呂木郷の式内社・保曽呂伎神社に比定されて いる。遺跡地図では、この城を南北朝時代に新田四天王の一人・畑時能が築いた川口城として いるが、確証はない。 現存する遺構から、一般には朝倉氏が加賀一向一揆と対峙する上で築かれたものと考えられ ている。天正三年(1575)、朝倉氏が織田信長に攻め滅ぼされると、神宮寺や春日神社も兵火で 焼失した。僧房の一つである常楽院が残り、江戸時代に復興されたが、神宮寺城は焼け落ちた まま神宮寺と共に廃されたものとみられる。 <手記> 北から延びる丘陵の先端一帯に築かれた城です。城山を巡るように観音川が屈曲して流れ、 2kmほど下ると細呂木館があります。2つの峰の間の谷戸が神宮寺跡で、城は大きく東曲輪群と 西曲輪群、そして神宮寺塔頭群の3エリアに分かれています。 西曲輪群の北西麓、指中神社脇の虎口と、神宮寺塔頭群南麓の2か所に出入口があり、前者 から城内をぐるっと回って後者から出るように、①から番号が振られた見学コースが設けられて しました。ただ、必ずしもコース通りに歩く必要はなく、自分は観音川向うの公民館に車を止め、 塔頭群から入りました。 塔頭群エリアは谷戸の中ほどに参道がまっすぐ延び、両脇に階段状の削平地が並んでいます。 最奥の本堂跡までとくに城砦化された様子はなく、寺は寺として城と共存していたのでしょう。 西曲輪群もまた、広い削平地が雛壇状に連なる構造で、前出の虎口が喰い違いになっている ほかは特筆するような防御設備はみられません。 これら2エリアに対し、東曲輪群は頂部の一曲輪から尾根筋に曲輪が並び、それぞれの間は 堀切で断絶されています。さらに一曲輪の周囲には畝状竪堀も施され、これが本城を朝倉氏の 拠点城とみる最大の理由といえます。 全体を俯瞰するに西曲輪群および神宮寺塔頭群は兵士の駐留スペースで、東曲輪群の方は 詰曲輪および将官クラスの陣所であったと拝察します。神宮寺については、朝倉氏が河口荘を 横領したものの大乗院への貢納を完全に断ったわけではないとされることから、荘園の保護者 として支配権を確立するため、その象徴として神宮寺や春日神社を取り込んだたとも考えられる でしょう。 もうひとつ気になるのが、畑時能が築いた川口城との関連です。南北朝という時代を鑑みれば、 神宮寺を城砦として利用した、あるいはその社地の一隅に拠ったとする可能性は、十分にあると 思われるのです。実際、時能は同時期に、三国の千手寺の一隅に三国湊城を築いています。 もし、ここが川口城だとすれば、時能麾下の細屋右馬助が3千の兵で守備し、斯波高経の大軍を 打ち破ったことになります。 |

|

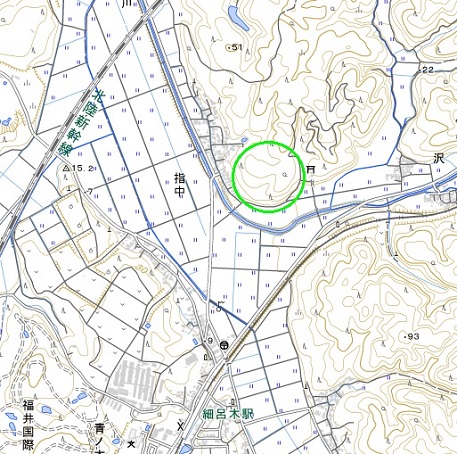

| 神宮寺城跡を望む。 | |

| 神宮寺塔頭群南麓の登城口。 | |

| 神宮寺塔頭群参道。 | |

| 参道脇の削平地。僧坊跡か。 | |

| 同上。 | |

| 本堂跡。 | |

| 本堂跡背後尾根の堀切。 | |

| 尾根向こうの沢谷戸。用水池か。 | |

| 東曲輪群の横堀と竪堀の交点。 | |

| 東曲輪群の畝状竪堀。 | |

| 同上。 | |

| 東曲輪群一曲輪下の土橋。 | |

| 東曲輪群一曲輪。 | |

| 一曲輪前方の二重堀切。 | |

| 二曲輪。 | |

| 二曲輪の虎口跡か。 | |

| 二曲輪の堀切越しに三曲輪を望む。 | |

| 立入禁止の中世墓地曲輪を望む。 | |

| 西曲輪群頂部のようす。 | |

| 頂部北端の堀切。 | |

| 頂部1段下の削平地を俯瞰。 | |

| 同じく2段目のようす。 | |

| 同じく3段目のようす。 | |

| 指中神社脇の喰い違い虎口。 | |

| 虎口を入った先の広大な削平地。 | |