|

川口城(かわぐち) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 畑時能 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : ハピラインふくい線細呂木駅徒歩10分 | |

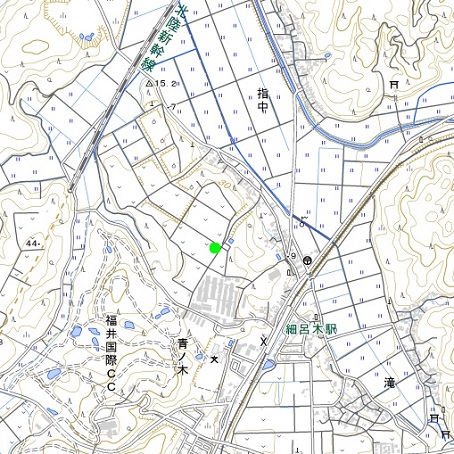

<沿革> 建武四/延元二年(1337)、大聖寺の津葉五郎を攻め滅ぼした新田四天王の一人・畑時能は、 細呂木や川口に城郭を構え、川口城に新田氏庶流の細屋(細谷)右馬助秀国を入れたとされる。 『太平記』によれば、右馬助は兵3千を率い、川口城付近の街道筋で北朝の斯波高経の大軍を 打ち破った。 翌建武五/延元三年(1338)の藤島の戦いで新田義貞が戦死すると、時能は義貞の弟・脇屋 義助と共に越前での戦闘を継続した。右馬助のその後は定かでないが、時能は暦応四/興国 二年(1341)に高経との戦いで戦傷死し、越前は同年中に斯波氏により平定された。川口城も、 この年までに落城して廃されたとみられるが、詳細は不明である。 <手記> 川口城は旧指中村南西の、指野と呼ばれる丘陵上にあったとされていますが、確定には至って いないようです。上に緑点で図示した箇所に説明板が設置され、その前の道路が旧街道とされて います。周辺は広大な畑地として均されており、かつての地形は分かりませんが、とりたてて要害 とは言えない感じです。 一方、遺跡地図では観音川を挟んだ北東の神宮寺城跡を川口城跡としています。神宮寺城は 名前の通り春日神社の別当寺である神宮寺の伽藍を取り込んでおり、寺の創建は12世紀と伝え られています。南北朝という時代を鑑みれば、神宮寺を城砦化したか社地の一隅に拠ったと考え る方が自然に思われ、実際に時能は三国の千手寺を三国湊城として取り立てています。 |

|

| 川口城跡説明板と板碑。 | |

| 説明板付近現況。 右手奥へと進む道が旧街道とされています。 |

|