|

福井城(ふくい) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 楠木正成か | |

| 遺構 : 曲輪跡 | |

| 交通 : JR京都線茨木駅ないし阪急京都線茨木市駅 からバスに乗り、「上福井」下車すぐ |

|

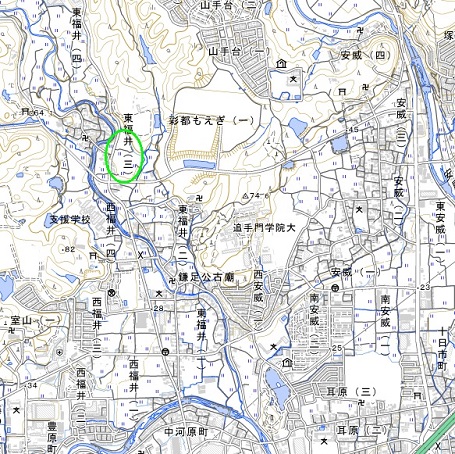

<沿革> 建武年間(1333〜36)に南朝方の楠木正成が築いたとする伝承が散見されるが、確証は ない。『東摂津址城図誌』によれば、14世紀後半に摂津守護となった細川頼之が守護代を 当城に置いたとされるが、実際に摂津守護となったのは頼之の弟で養子の頼元である。 さらに同書では、応仁の乱における東軍の総大将であった細川勝元の代に、秋庭元明を 守護代として福井城に置いたとする。元明は備中国の松山城主であるが、勝元に近侍して 活躍した。 『足利季世記』によれば、16世紀前半の両細川の乱に際して福井城は細川高国に属して いたが、大永七年(1527)二月に細川晴元方の波多野元清が福井城を含めた摂津諸城を 開城させた。同月の桂川原の戦いで晴元方が勝利すると、福井城はそのまま廃城となった とみられている。 <手記> 福井城は佐保川とその支脈に挟まれた丘陵先端部に築かれた城です。西側を縦走する 県道沿いに説明板が設置されています。現状はほぼ全域が水田となっていますが、「本丸」 や「大手跡」、「搦手跡」、「城ノ内」、「城ノ畠」、「出張」といった小字が残り、全体像が類推 されています。本丸跡は南向きに突き出た区画で、その下に二の丸、三の丸と続いていた とみられているようです。 楠木正成が築いたとする伝承については、まったく比定するものではありませんが、当時 の築城トレンドを鑑みるに信憑性は高くないように思います。他方で勝尾寺に比較的近い ことから、寺社勢力との結びつきが重視されていた南北朝時代ごろに築かれたとみるのは 妥当であるといえるでしょう。 |

|

| 西側から福井城跡を望む。 | |

| 大手側から福井城跡中心部を見上げる。 | |

| 県道沿いの説明板。 | |

| 搦手跡付近のようす。 | |

| 搦手側郭内から字本丸を望む。 | |