|

栃久保城(とちくぼ) |

| 別称 : 城、平将門城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 不明 | |

| 遺構 : 堀、土塁 | |

| 交通 : JR青梅線奥多摩駅徒歩60分 | |

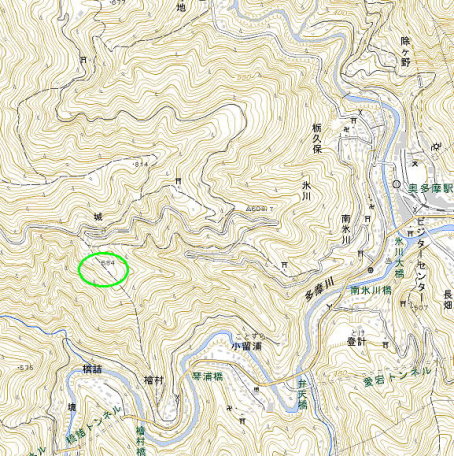

<沿革> 『新編武蔵国風土記稿』の境村と栃久保村の項や、『武蔵名勝図絵』の氷川村の項に 記述があり、平将門の城跡とする伝承が載せられている。また、両書では城の西に位置 する三ノ木戸集落を大手口としている。将門云々とする伝承については、この地方に多く 存在する将門伝説同様、信ずるには及ばないものと思われる。 <手記> その名も奥多摩町氷川字城というところにあり、『日本城郭大系』でも単に「城」として います。ただ、それでは分類上いささか困ってしまうので、ここでは一応栃久保城と仮称 を付けました。とはいえ、今の氷川や栃久保の集落からはだいぶ離れているので、どう 呼んでいいものか判断に窮します。 現在、字城の奥の三ノ木戸まで林道が延びています。ありがたいことに、林道は城跡 をぎりぎり避けて作られていて、道のすぐ下には付け根の堀切や将門神社、井戸跡が 今も残っています。 また堀切の1つ山側にも、切通し状の切れ込みが1本あります。ただ、堀というよりは 峠の旧道といった感じがします。おそらくかつての青梅街道は、上の地図にもある通り 氷川から羽黒三田神社へと登り、城の付け根の峠を越え、三ノ木戸・小中沢を抜けて、 西へ向かっていたものと推測されます。したがって、この城の役目は街道を監視・掌握 することにあったと考えるが妥当でしょう。 堀切から少し尾根先へと下ると、小ピークの広い空間に出ます。ここが主城域と考え られています。削平されているようすはあまりみられないものの、東辺には土塁線が 続いています。さらに土塁線の外側は、人の手で明確に切岸にされています。比定地 には、『大系』によればかつて民家があり、現在も堀切と主郭部の間に墓地や畜舎の 跡などがありますが、この土塁線や切岸が民家に必要であるとは思えず、城郭遺構で あると考えてよいものと思います。南と西の2辺については、ほとんど自然地形のように 見えます。 この城については、『大系』の指摘するとおり三田氏か後北条氏のものとみて間違い ないと思われます。留意すべき点は、土塁が東辺にしか設けられていないというところ です。北条氏の城館とするなら仮想敵は甲斐の武田氏であり、防御も西側に施されて 然るべきでしょう。それが東辺にしかみられないとなると、この城は三田氏が築いたもの で、同氏が滅んだ時点で廃城となったと考えるのが合理的なように感じられます。 |

|

| 北端の堀切。 | |

| 将門神社を望む。 | |

| 井戸跡を望む。 | |

| 主郭内の土塁線。 | |

| 土塁線外側の切岸。 | |

| 堀切の1つ北側にある切通し地形。 旧道跡か。 |

|