|

横田城(よこた) |

| 別称 : 護摩堂城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 阿曽沼広綱ないし親綱 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀 | |

| 交通 : JR釜石線遠野駅からバスに乗り、 「福祉の里」下車徒歩15分 |

|

<沿革> 藤姓足利氏戸矢子有綱の四男で、下野国安蘇郡阿曽沼を本貫とする阿曽沼四郎広綱は、 源平合戦で逸早く源頼朝に従い、文治五年(1189)の奥州合戦での功により陸奥国閉伊郡 遠野保の地頭職を与えられた。下野の本領は広綱の嫡男朝綱が継ぎ、次男親綱は遠野へ 下向した。横田城は、広綱ないし親綱によって築かれたとされるが確証はない。また、当初 は遠野盆地中央の八幡山に築城するつもりであったところ、領主の夢枕にお告げがあり、 護摩堂山に変更となったとする伝承がある。 永享九年(1437)三月、気仙郡の岳波太郎・唐鍬崎四郎兄弟が遠野へ侵攻し、横田城を 攻撃した。当時の城主阿曽沼秀氏は、南部守行の援軍を受けてこれを撃退し、逆に寄せ手 に加わっていた同族の大槌孫三郎の居城大槌城を攻撃した。 秀氏の5代子孫とされる広郷の代に、阿曽沼氏は最盛期を迎え、遠野十二郷と呼ばれる 広大な領域を支配した。勢力を拡大するうち、横田城では手狭となり、また水害にたびたび 悩まされたことから、広郷は天正年間(1573〜92)のはじめごろに鍋倉城を新たに築いて 居城を移した。鍋倉城も、阿曽沼氏時代は横田城と呼ばれていたことから、横田城を移した と解釈すれば、旧横田城はこのときに廃城になったものと推察される。 <手記> 横田城は猿ヶ石川に臨んでのっそりと突き出た峰上の城で、南西麓の沢沿いから登城路 が付いています。登りはじめてすぐに、階段に沿って右手に堀と竪土塁のような遺構が現れ ます。登りきったところは腰曲輪で、もう1段上がると主郭に入ります。 主郭といってもかなり広大な空間で、郭内には多くの段築がみられます。おそらく、居館を はじめさまざまな建物が居並ぶ館城だったのでしょう。全体的に削平は不完全で、緩やかな 傾斜が続くものの、その気になれば町ひとつこさえられるくらいの広さがあります。 道は、郭内にある薬師堂へと続いており、このあたりが狭義の主郭だったのではないかと 推察されます。ここから先は、いったん曲輪の南西辺にスライドすると、踏み分け道が通じて います。途中、曲輪の縁には土塁や虎口跡とみられる開口部も見られます。 しばらく進むと、最後尾に堀切があります。規模のかなり大きい堀で、城内では最大の遺構 かつ見どころといえるでしょう。 全体として、かなり古い形式の城であることは論を待たないでしょう。それ以上に、周辺は 城下の発展性がほとんどなく、阿曽沼氏が戦国大名の一歩手前くらいまで発展するなかで、 居城の移転は避けられなかったものと拝察されます。 |

|

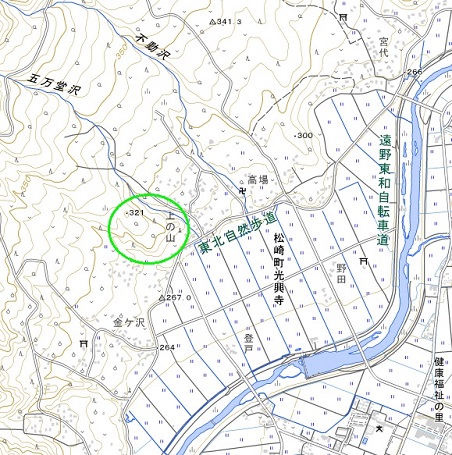

| 横田城跡を望む。 | |

| 南西麓の登城口。 | |

| 登りはじめてすぐのようす。 右手は堀および土塁か。 |

|

| 同土塁を上から。 | |

| 腰曲輪と主郭切岸。 | |

| 主郭内のようす。 緩やかな傾斜で、奥に薬師堂が見えます。 |

|

| 薬師堂下の段築。 | |

| 薬師堂。狭義の主郭か。 | |

| 薬師堂脇のヒガンザクラとヤマザクラ。 共に市指定天然記念物。 |

|

| 主郭南西辺の土塁。 | |

| 同じく虎口状の開口部。 | |

| 最後尾の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 横田城の南西にある阿曽沼公歴代の墓。 | |