|

大館(おおだて) |

| 別称 : 大館城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 不明 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : JR奥羽本線湯沢駅からバスに乗り、 「稲川地区」下車すぐ |

|

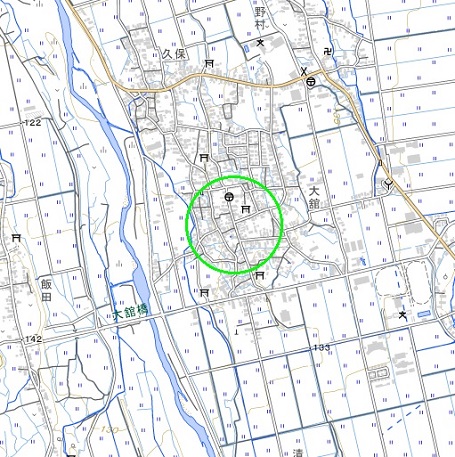

<沿革> 建久七年(1196)、小野寺道綱の二男で稲庭城主小野寺重道の弟とされる小野寺道則が 築いたとされる。築城年を長治元年(1104)とする説もみられるが、道綱は久寿元年(1154) の生まれであり、そもそも小野寺氏は文治五年(1189)の奥州合戦での戦功により雄勝郡を 与えられているため、時系列的に整合性がない。 伝統工芸・川連漆器は、道則が家臣に武具を漆で塗らせたのがはじまりとされる。ただし、 雄勝郡に下向したのは道綱の2〜4世代後の小野寺経道が初めとされ、道綱の子に重道や 道則といった人物は確認できない。道則流小野寺氏は道時まで12代続いたともいわれるが、 やはり一次史料からは裏付けがとれない。 <手記> 大舘(大館)とは、今日では旧稲川町で最も大きな集落を指し、前出の川連漆器の工芸館 などもあります。しかしながら肝心の城館がどこにあったかは今も判然とせず、遺跡地図では 大舘公会堂を中心とする漠然とした広い範囲を大館遺跡としています。 この日は稲庭に住む友人に会い、彼の車に載せてもらっていたところ、城跡好きでもない のに懇願して件の公会堂に立ち寄ってもらいました。公会堂の脇には神明社がありましたが、 地元の有力者が1987年に建てたものだそうで、関係はなさそうです。 上述の通り、大館城主小野寺道則の実在は定かならず、まして川連漆器の祖というのは さすがに眉唾です。川連漆器が世に出るのは江戸時代前期といわれ、鎌倉初期にまで遡る のは無理があるでしょう。 |

|

| 大舘公会堂。 | |

| 公会堂脇の神明社。 | |