|

小野城(おの) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 姉崎六郎 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁 | |

| 交通 : JR奥羽本線横堀駅徒歩40分 | |

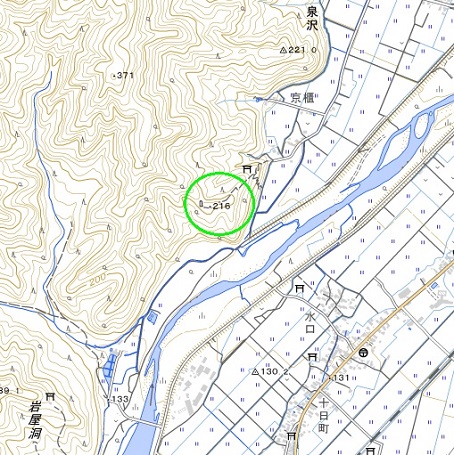

<沿革> 建長・文永(1249〜74)のころ、小野寺経道が雄勝郡へ下向した際、同道した姉崎六郎に よって院内の押さえとして築かれたと伝わる。姉崎氏の出自は詳らかでない。 戦国時代後期、小野寺輝道(景道)の家老を務めていた館主の姉崎四郎左衛門隆資は、 日夜酒色淫行に耽っていた主君を諫めたところ、刺客を差し向けられて殺害されたとされる。 ただし、輝道は小野寺氏の最盛期を築いた人物であり、上述のような暗君的な逸話は他に みられない。家臣を冤罪で謀殺した実例があるのは次代の小野寺義道であり、輝道と混同 された可能性も考えられるが、確証はない。 文禄二年(1593)八月、最上義光勢が雄勝郡へ攻め入ると、小野寺家臣・町田長右衛門 が土民300人余と共に籠城したが、敗れて落城したとされる。長右衛門が隆資後継の館主 であったのかは定かでない。その後の小野城についても不明である。 <手記> 雄物川左岸の山稜地帯の一峰に築かれた山城です。主郭が桜の公園として整備されて おり、北東麓に駐車スペースや案内板が用意されています。登城路は尾根筋の山道と谷筋 の作業道の2ルートがあり、労力的に後者から登って前者から下りるのがおすすめです。 小野城の特徴は、なんといっても主郭下の畝状竪堀と背後の三重堀切でしょう。どちらも しっかりとした造作で、同行してくれた城好きでもない友人を前に興奮を隠せませんでしたw 三重堀切の主郭側1条目と畝状竪堀の西端は繋がっていて、そのまま畝土塁裏手の横堀と なっています。 主郭の東側には、2ルートが合流するやや広い曲輪があり、これが二の郭と推測されます。 そこから尾根ルートを下ると、三の郭と呼んで差支えなかろう広い区画がもう一つありました。 さらに尾根を下りていくと、やや危険な斜面を抜けた左手にも二重堀切があります。そして、 二重堀切の向こう側へ回ると、やや分かりにくいですが小規模な畝状竪堀があり、こちらは 作業道側からもアプローチ可能です。 この二重堀が城域東端とみられ、その先には城跡とは関係ありませんが隠れキリシタンの 観音像(?)があり、裏側には確かに十字が彫られていました。院内銀山との関連で、周辺には 隠れキリシタンの遺構が点在しているそうです。 ちなみに訪城の前、私と友人は城跡南西にあるアユ養殖場「鮎乃家」さんで昼食をいただき ました。時期的にまだ幼魚しかないとのことで、だいぶ可愛らしいサイズでしたが、フレッシュ な味わいを楽しめました。私はここの「うるか」をふるさと納税で取り寄せたことがありますが、 本格的で左党の方にはおすすめしたい逸品です。 |

|

| 登城口の説明板。 | |

| 2ルートの合流する曲輪。二の郭か。 | |

| 主郭下の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 城ではなく桜に関する石碑のようです。 | |

| 主郭からの眺望。 | |

| 主郭背後の三重堀切1条目。 | |

| 同2条目。 | |

| 三重堀切主郭側の1条目と2条目。 | |

| 三重堀切3条目。 | |

| 1条目の堀切から畝状竪堀を見下ろす。 | |

| 畝状竪堀東端。 | |

| 畝状竪堀のようす。 | |

| 同上。 | |

| 二の郭から尾根コースを下りた先の広い区画。 三の郭か。 |

|

| 三の郭から尾根を下った先の二重堀切。 | |

| 同上。 | |

| 二重堀切西側裏手の畝状竪堀。 | |

| 同上。 | |

| 隠れキリシタンの遺構。 | |

| 裏側に彫られた十字。 | |