|

後瀬山城(のちせやま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 武田元光 | |

| 遺構 : 曲輪、石垣、土塁、堀、虎口 | |

| 交通 : JR小浜線小浜駅徒歩20分 | |

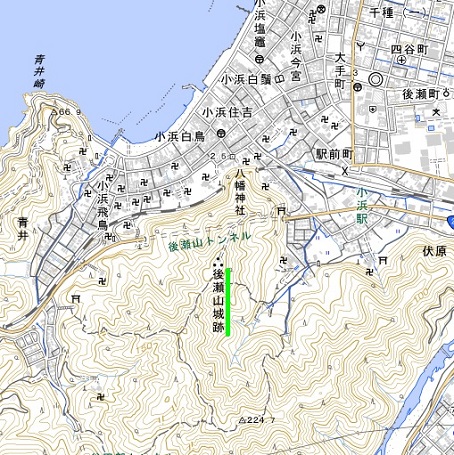

<沿革> 大永二年(1522)に若狭守護・武田元光が長源寺を現在の場所に移して新たな居館を建造 したことから(『長源寺文書』)、このときに背後の後瀬山にも詰城が築かれたとみられている。 ただし、それ以前の武田氏の本拠地については諸説あり、明らかでない。 元光は細川高国に属して上洛し、高国および将軍・足利義晴方の主力の一角を成したが、 同七年(1527)の桂川原の戦いに敗れると若狭に帰国した。こうした中央とのつながりから、 天文二十一年(1552)には元光の子・信豊が三好長慶に逐われた細川晴元を若狭に迎えて いるほか、京の争乱を逃れた公家らが武田氏を頼ったとされる。 永禄九年(1566)、三好三人衆らに殺害された将軍・足利義輝の弟・義秋(義昭)が武田氏 の下を訪れて上洛を促したが、当時の若狭は内乱が絶えず、信豊の子・義統にその余裕は なかった。義秋はまもなく越前へ移り、義統は弟の信景を出仕させた。ちなみに、義統の妻は 義秋の妹とされる。 永禄十年(1567)に義統が没し、嫡男の元明が若くして家督を継ぐと、若狭の有力国人たち は反乱や自立行動を起こすようになった。これを好機と見た越前の朝倉義景は、大軍を以て 若狭へ侵攻させ、表向きは保護と称して元明を自国へ連行した。若狭は朝倉氏の実質支配を 受けることとなり、後瀬山城に城代が派遣されたと推測されるが、詳しい扱いは不明である。 一説には、隠居の信豊が山麓の居館に住み続けていたともいわれる。 天正元年(1573)八月、朝倉氏が織田信長に攻め滅ぼされると、若狭は織田家重臣・丹羽 長秀に与えられた。元明は一乗谷に一番乗りを果たした武田家重臣・粟屋勝久によって救出 されたが、後瀬山城への復帰は成らなかった。長秀によって、後瀬山城は石垣をもつ織豊系 城郭へと改修された。 天正十五年(1587)、長秀の子・長重が豊臣秀吉によって松任4万石へ減転封とされると、 代わって浅野長吉(長政)が8万石で後瀬山城に封じられた。文禄二年(1593)に長政・幸長 父子が甲斐国へ移されると、秀吉や長政の義甥にあたる木下勝俊が城主となった。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで、勝俊は伏見城の松の丸を守備していたものの、徳川 家臣・鳥居元忠の圧迫を受けて退去し、京にいる叔母・北政所のもとへ移った。戦後、これを 咎められた勝俊は除封され、若狭一国は京極高次に与えられた。 高次は新たに小浜城の築城を開始したが、完成するまでは後瀬山城および山麓の居館が 政庁であったものと思われる。小浜城は寛永十九年(1641)にようやく完工し、藩主は京極家 から酒井忠勝に替わっていた。後瀬山城の廃城後、山麓居館跡には酒井家の菩提寺として 空印寺が建立された。 <手記> 小浜市街の南西にせり出す比高150mほどの峰が後瀬山城跡です。北東麓の愛宕神社から 登山道が整備されており、脇には駐車場もあります。登り始めてからしばらくは、終わりの見え ない階段が続きますが、尾根筋の腰曲輪群まで到達すれば、それまでの労も一気に吹き飛ぶ でしょう。 本丸の前方には2〜3段の低い石垣が残り、丹羽氏以降の改修箇所とみられます。そのため 隣国丹後の一色氏系の山城よりはだいぶ技巧的ではあるものの、どこまで武田氏の縄張りを 踏襲しているか分からない面もありますが、基本的な構造は変わらないのではないかと推察 されます。 とくに本丸背後の二の丸は1988年に発掘調査が行われ、築山などを伴う山上御殿の遺構が 確認され、築城初期から存在していたと考えられているそうです。国外産陶磁器なども出土して おり、多くの皇族や公卿が避難してきたとされる元光の頃の小浜の繁栄ぶりがうかがえます。 当時の大手は山麓居館のある北側にあったと考えられており、二の丸から北西に延びる尾根 にも多くの曲輪や竪堀群があるようなのですが、こちらは残念ながら未整備です。 山麓居館跡には上述の空印寺があり、本堂裏手には土塁跡とみられる南北に長い土盛りが あります。境内の外側にはかつて小浜小学校があり、移転したようで更地となっていました。 文献等に照らすと、ここには広大な堀が巡っていたとされ、跡地がどのように利用されるにせよ 発掘調査が行われることが期待されます。 |

|

| 小浜城跡から後瀬山城跡を望む。 | |

| 愛宕神社からの登山道。 | |

| 北東尾根の腰曲輪群。 | |

| 腰曲輪の一つ。 | |

| 腰曲輪群を上から。 | |

| 腰曲輪群最上部の曲輪に設けられた内枡形状空間。 | |

| 同上。 | |

| 同曲輪のようす。 | |

| 同曲輪背後の堀切と土橋。 | |

| 本丸前方下の石垣群。 | |

| 同上。 | |

| 本丸の石垣。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 同上。 | |

| 二の丸の堀切。 | |

| 二の丸(山上御殿跡)のようす。 | |

| 同上。 | |

| 山麓居館跡の空印寺。 | |

| 空印寺本堂背後の土塁状地形。 | |

| 空印寺の酒井家墓所。 | |