|

力石城(ちからいし) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 大石氏か | |

| 遺構 : 土塁、削平地 | |

| 交通 : JR中央本線・京王電鉄高尾線高尾駅からバス 「力石」バス停下車徒歩15分 |

|

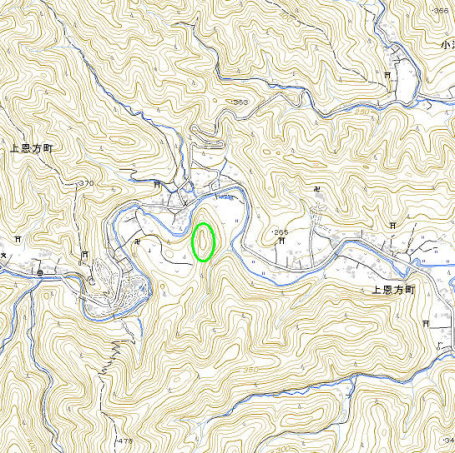

<沿革> 『東京都遺跡地図』に記載があるが、詳細は不明である。 <手記> 力石城は浅川の蛇行部に突き出た細い峰の上にあったとされ、浄福寺城の西1.5kmほどの ところに位置しています。西麓が農園地区となっていて、ここから城跡背後の尾根伝いに登る ことができます。 私が見たところ、山頂の主郭のほか、東の尾根筋に腰曲輪が1ヶ所というシンプルな城です。 おそらくこの東側尾根が大手だったのでしょう。主郭には東を除く三方に土塁が残っていて、 南端付近では櫓台状のふくらみをもっています。この土塁は山頂の周縁よりやや内側に設け られていて、その外側は帯曲輪になっているようにも見受けられます。 その他は、峰の付け根側を堀切ったようすもなく、先端側に曲輪が延びているようすもあり ません。ごく小さな、見張り程度の城砦だったものと思われます。 ここで、東方の浄福寺城の支城ないし出城であっただろうという推測は容易にできるものと 思われます。先の櫓台状土塁を烽火台とみれば、東の浄福寺城への伝えの城とみることも 可能でしょう。ただし、両者は直接視認しあうことはできず、烽火を伝えるには最低でも恩方 中学校の西の峰にもう1つ中継が必要です。 また、現在は力石城址の西麓はなだらかで平坦な農地となっていますが、これは昔あった 山をかなり切り崩して造成したもののようで、古地図には城山と同程度かやや低い山がせり だしていたようです。したがって、力石城から西への眺望は開けていなかったものと推測され、 物見の城としては致命的な欠陥をもっているように思われます。 個人的には2つの点に着目しています。1つは、力石城の対岸から峠を越えると小津川の 上流域に抜け、これを下ると浄福寺城の背後に回ることができるという点です。あるいはこの 峠から尾根筋に東へ向かえば、浄福寺城を側面から攻撃することも可能になります。つまり、 浄福寺城防衛の要となる地点に設けられた出城であったという見方ができると考えています。 もう1つは、力石城下一帯が比較的開発に向いた平地のある浅川最源流の地点であると いう点です。普通に周辺を開発していた大石氏配下の領主がいて、その居館および詰城が 設けられていたという推測も、十分成り立つでしょう。 いずれにせよ、文献にはみられないため、推測の域を出るものではありません。 |

|

| 対岸から力石城址を望む。 | |

| 山頂の主郭と思しき曲輪と土塁(右手から奥)。 | |

| 土塁南端の櫓台状のふくらみ。 | |

| 東側尾根筋の腰曲輪。 | |

| 西麓に広がる農地。 ただし、これは山を切り崩して造成された平地。 |

|