|

浄福寺城(じょうふくじ) |

| 別称 : 案下城、新城、松竹城、千手山城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 大石信重か | |

| 遺構 : 曲輪跡、土塁、空堀 | |

| 交通 : JR八王子駅、京王線京王八王子駅よりバス。 「恩方事務所」バス停下車 |

|

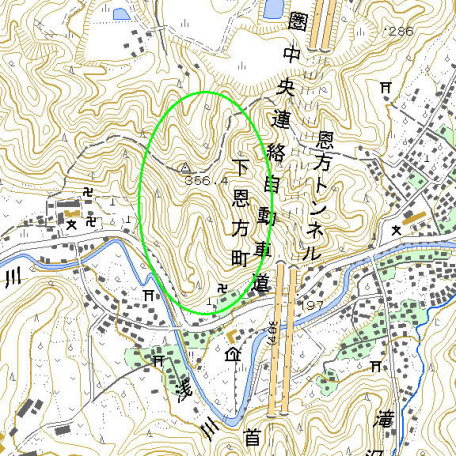

<沿革> 『大石系図』によれば、大石遠江守信重が至徳元年(1384)に築き、二宮より移ったとされる。 大石氏は木曽義仲の四男義宗を祖とし、信濃国佐久郡大石郷を本貫地とするとされる。信重は 義仲三男義基の後裔木曽家村の弟で、大石為重の養子に入ったとある。しかし、信重の名は 一次資料にはみられず、同時代に活動が認められる遠江守としては、関東管領上杉氏家臣で 武蔵国守護代を務めた「大石遠江入道」がある。また木曽家村の出自についても、近年の研究 によれば義仲の源姓ではなく、藤姓秀郷流沼田氏とされている。大石遠江についても沼田氏の 出身とすれば、上野国守護でもあった上杉氏の家臣となっていても不思議ではない。兄家村が 木曽氏を称したことに倣い、信重が木曽氏庶流大石氏を継承したものとする推測も、成り立つ ものと思われる。 『新編武蔵国風土記稿』によれば、浄福寺城は大石定久が大永初年(1521)に築いたが、 同四年(1524)に関東管領山内上杉憲政に攻められ落城したとある。しかし、『日本城郭大系』 では憲政が同三年(1523)の生まれであることや、大石氏が上杉氏の家臣であったことから、 この記述を否定している。 他にも、天文年間(1532〜55)に高月城に代わる居城として築かれたとするもの(『武蔵名勝 図会』)や、定久が北条氏照に家督を譲った後の隠居城として築いたとする説(『八王子市史』) などがあり、築城の年代や経緯などは判然としない。 元亀年間(1570〜73)以降に北条氏照によって八王子城が築かれると、浄福寺城はその 支城あるいは出城として、八王子城防衛ラインに一端に組み込まれたとみられている。天正 十八年(1590)の小田原の役で八王子城と命運をともにし、そのまま廃城となったと推測され ている。 <手記> 浄福寺城は、遠目にも一目でそれとわかる特徴的な形をした峻嶮な山にあり、眼下に浅川と 案下道(今の陣馬街道)が走っています。山頂の主郭を中心に、そこから延びる5つの尾根に 多数の曲輪や堀切を設けています。山麓の浄福寺は居館跡といわれ、本堂西側のお堂脇から 南西端の尾根伝いに登ることができます。 少し登ると、まもなく小さな神社のある曲輪に行きつきます。その後ろに電波塔のある曲輪と もう1つ曲輪が連なり、またしばらく尾根道となります。主峰の下で傾斜が急にきつくなり、木を つかみながら登らないと滑り落ちそうなくらいです。頂上までの斜面に小さな腰曲輪がいくつか 連なり、これらの曲輪の直下を抜けないと主郭にはたどり着けません。主郭は上下2段に分か れているものの、さほど広くはありません。東側と北西にも、曲輪と堀切が続いています。 全体としてとても急峻な山ですが、その分スペースが取れず、少人数で守ることを目的とした 城であるといえます。浄福寺城については、いつごろ、誰が、何の目的で築いたのかが最大の 焦点といえます。定説はありませんが、現在のところ信重が至徳元年に築いたとするのが有力 と思われます。その理由としては、天険に頼った選地が南北朝時代の傾向と符合しているから です。続く大永初年説については、田中祥彦氏が『多摩丘陵の古城址』のなかで、『大系』とは 異なる見解を示しています。浄福寺城が上杉憲政に攻められたとする大永四年は、北条氏綱 が江戸城を攻略した年でもあります。南から北条氏の勢力が迫るなか、大石氏が氏綱に降り、 結果憲政ではないにしても上杉氏方に攻められた可能性は、十分に考えられるとするものです。 面白いのは、定説では大永元年に滝山城が築かれたとされていて、この説が正しければほぼ 同じ時期に2つの新城ができているということです。田中氏は、両城とも北条氏幕下に加わった 大石氏が、北条氏の命を受けて対上杉用に築いたものであると推測しています。確証はない ため推測の域はでませんが、2つの城が北条氏と上杉氏の緊張のなかで築かれた(あるいは 改修された)というのは説得力があるように思われます。 大石氏が二宮や高月城から浄福寺城に居城を移したとする説には、私は賛同できません。 浄福寺城は浅川の上流域にあり、多摩川中流域にあって水運上の利権を押さえられる二宮や 高月に比べて、経済上のメリットが大きいようには思えません。もっとも、浅川の喉口部や陣場 越えの案下街道を押さえる交通の要衝ではあるため、重要な拠点城であったことには違いない でしょう。ちょうど北隣の三田氏が、平時は勝沼城にあり、北条氏との戦闘に備えて辛垣城に 移ったのと同じ関係にあったものと考えられます。 |

|

| 浄福寺本堂。 | |

| 神社のある曲輪のようす。 | |

| アンテナのある曲輪。 | |

| 主峰下の登城路。 | |

| 主峰斜面の腰曲輪。 右手奥から登って来ます。 |

|

| 主郭上段(右手)と主郭下段(左手)。 | |

| 主郭上段のようす。 | |