|

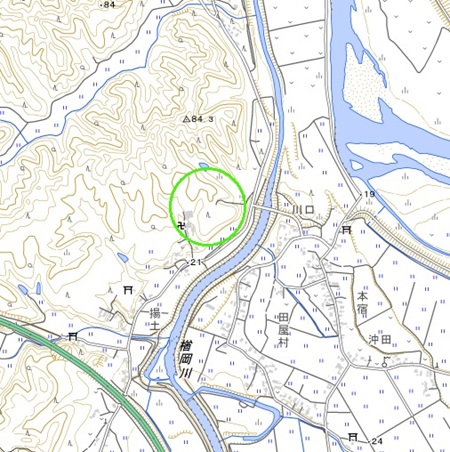

楢岡城(ならおか) |

| 別称 : 揚土城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 佐原氏か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口、井戸跡 | |

| 交通 : JR大曲駅からバスに乗り、「木直」 下車徒歩30分 |

|

<沿革> 長禄二年(1457)、平鹿郡の増田城主小笠原光冬は、小野寺氏を圧迫を受けて楢岡城主 佐原太郎時連を討ち、居を移したと伝わる。時連はその名乗りから、蘆名氏などと同じ相模 佐原氏の後裔と推測されるが、実在したかも含め詳細は不明である。 光冬は楢岡氏を称し、戸沢氏と幾重にも縁戚関係を結んでその重臣となった。3代光遠は 戸沢氏からの婿養子であり、また戸沢道盛の生母は楢岡清長(長祐)の女とされる。 慶長七年(1602)に佐竹家が羽後へ転封となり、入れ替わりで戸沢政盛が常陸松岡藩へ 移されると、楢岡氏もこれに従い、楢岡城は廃城となった。ちなみに、政盛が新庄藩へ移封 となった後の3代藩主戸沢正庸は、楢岡家からの養子である。 <手記> 常泉寺東側の峰上が楢岡城跡です。茅葺の立派な山門の右手に登城口があり、説明板 も設置されています。城内も見学路や標識が整備され、悠悠と訪城できます。 広大な三の丸と、背後の本丸・二の丸の大きく2つのエリアから成っているのが特徴で、 両者の間は三の丸背後の堀切で断絶されています。これはおそらく、当初は三の丸のみの 館城に近いものであったのが、後に本丸方面へと拡張されたからでしょう。 本丸の背後にも豪壮な堀切が穿たれ、大きな見どころとなっています。堀底の南側には、 虎口のような開口部があり、現地説明板では排水溝と記されています。巨城というわけでは ありませんが、各遺構ははっきりとしていて、戸沢氏とは盟友のような関係にあった楢岡氏 の勢力の大きさがうかがえるでしょう。 |

|

| 常泉寺山門。 | |

| 山門脇の説明板。 | |

| 小社のある腰曲輪。 | |

| 馬場跡。 | |

| 馬場跡の土塁。 | |

| 三の丸跡。 | |

| 三の丸の土塁。 | |

| 三の丸の井戸跡。 | |

| 三の丸からの眺望。 | |

| 三の丸帯曲輪と切岸。 | |

| 三の丸背後の空堀跡。 | |

| 二の丸の虎口と土塁。 | |

| 二の丸背後の堀切跡。 | |

| 二の丸先端側の堀切跡。 | |

| 本丸跡と土塁。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 本丸背後の堀切を見下ろす。 | |

| 同上。 | |

| 堀底に降り立つ。 | |

| 同上。 | |

| 堀底の虎口状開口部。 現地説明板によれば排水溝。 |

|

| 同上。 | |