|

八幡塚砦(はちまんづか) |

| 別称 : 行方氏館 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 行方弾正か | |

| 遺構 : 塚 | |

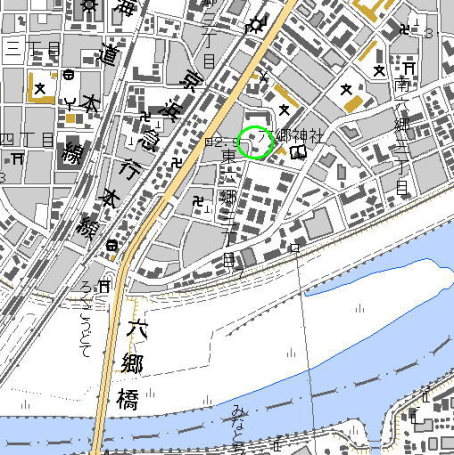

| 交通 : 京浜急行六郷土手駅徒歩10分 | |

<沿革> 『中古治乱記』や『小田原記』などに、永禄十二年(1569)の武田信玄の小田原侵攻に際して、六郷 の領主行方弾正が八幡塚に砦を構えて戦ったとあるとされる。ただし、信玄が多摩川河口までやって 来た可能性は低いと考えられており、『日本城郭大系』でも懐疑的である。 他方で『江戸名所図会』によれば、六郷八幡宮の社地に「旗立杉」や「古屋敷」と称する跡地があり、 「行方弾正明連の家が跡ならん歟」とある。明連は、蒲田に館を構える行方直清の別名とされる。 <手記> 多摩川北岸に位置する六郷神社が、八幡塚砦跡とされています。境内の北東隅に、城名の由来と なった八幡塚があります。遠目に眺めることはできるのですが、周囲にはフェンスが張られているので、 近づくことはできないようです。塚自体はごく小さなもので、仮に城域に含まれていたとしてもせいぜい 井楼か鎮守の土台くらいにしかならないものと思われます。 現在、六郷神社は多摩川の北岸近くにあり、パッと見は河岸に面した要害の砦のように見えます。 ですが、戦国時代の多摩川は川崎市街地のさらに南を流れていたと考えられています。したがって、 行方氏が八幡塚砦で信玄を食い止めようとしたというのも、多摩川が川崎の北を流れるようになった 江戸時代以降の創作とみるのが順当なように思われます。 江戸時代の旧東海道が六郷神社に西隣して縦走していますが、神社の東隣を旧東海道に並行して 走る小道は、それ以前の旧東山道とされています。八幡塚はこの道に面しているため、砦というよりは 館や関所のような街道掌握の施設があったと推測する方が妥当なように思います。 |

|

| 六郷神社本殿。 | |

| 八幡塚。 | |

| 神社東隣の旧東山道。 | |