|

春日山城(かすがやま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 伊賀衆 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

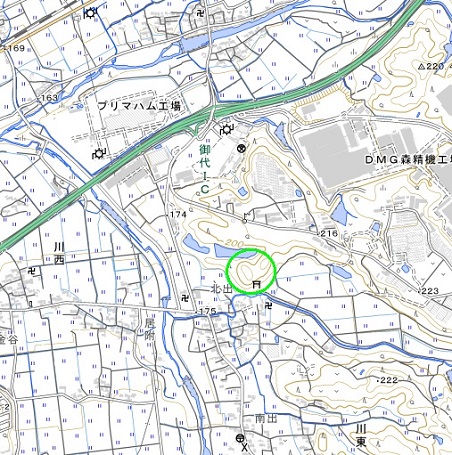

| 交通 : JR関西本線新堂駅からバスに乗り、 「川東」下車徒歩10分 |

|

<沿革> 天正九年(1581)の第二次天正伊賀の乱に際し、伊賀衆によって織田勢の侵攻に対する 防衛拠点として築かれたとみられている。『伊乱記』によれば同年九月に壬生野宮山合戦 があったとされ、壬生野は壬生野城、宮山が春日山城を指すものと考えられる。壬生野の 城主については、『信長公記』に討ち取られたと記載れているものの、春日山城の動静に ついては定かでない。現存する春日神社拝殿の創建は、15世紀ごろと推定されていること から、春日山城では大規模な戦闘は行われなかった可能性も考えられる。 <手記> 川東地区には多数の城館が密集していたことが知られていますが、春日山はその北端に 横たわる比高40mほどの丘です。南麓の春日神社境内から登城路があるのですが、初めて 訪れたときには社殿の修築工事中で、境内に入ることはおろか宮川に架かる橋を渡ること もできませんでした。 数年の間を経て、綺麗になった立派な社殿をよそに、その西脇から登城。工事中は入れ なかったためか、登山道はあるのかないのか分からない感じでした。途中に腰曲輪や竪堀 の存在を確認しつつ、攻城兵の気分で直登します。 山頂には、ほぼ同一平面上に3つの区画から成る主郭があり、南と中の区画の間には、 喰い違い虎口状態の土塁がみられます。北と東に堀切、西には帯曲輪と塚状土塁を配し、 伊賀式城館の特徴を有していないのが特徴です。主郭部以外の造作は明瞭でない箇所が 多く、とくに北西尾根などは主郭下からほとんど自然地形が続いています。緊急に築かれた 城なので不完全なのは不思議ではありませんが、それがために縄張り図を描く人によって だいぶ立派な巨城だったり、だいぶ控えめだったりとグラデーションがあるようです。 東側の防備が厚いのは、織田勢の想定侵攻ルートをこちらと見たからでしょう。他方で、 山自体はさほど要害性が高いとはいえません。この点は、やはり春日神社が一帯の土豪に とって重要な意味を持っていたからと推察されます。 |

|

| 春日山城跡と春日神社の全景。 | |

| 主郭南区画のようす。 | |

| 主郭南区画と中区画の間の 喰い違い虎口状土塁。 |

|

| 主郭中区画のようす。 | |

| 主郭西下の塚状土塁。 | |

| 主郭東側の堀切。 | |

| 主郭北側の堀切。 | |

| 主郭西側の帯曲輪。 | |

| 主郭北西尾根のようす。 | |

| 主郭南斜面の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 同じく竪堀状地形。 | |

| 同上。 | |

| 主郭東尾根のようす。 | |

| 東尾根の土塁。 | |

| 東尾根の堀切。 | |

| 堀切脇の土橋状地形。 | |