|

稲付城(いなつけ) |

| 別称 : 岩淵砦 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 太田道灌か | |

| 遺構 : 堀跡 | |

| 交通 : JR埼京線ほか赤羽駅徒歩5分 | |

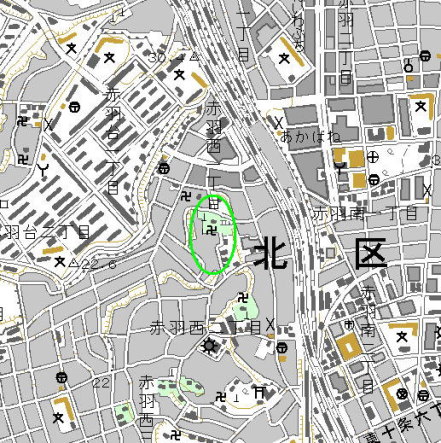

<沿革> 読みは「いなつき」「いねつき」とも。旧入間川が氾濫したときに、大量の稲が上流から流れ着いた ことからこの名がついたといわれる。城跡に建つ静勝寺の縁起によると、稲付城は太田道灌(資長) によって築かれ、道灌の死後城跡に道灌寺が建立されたと伝わる。道灌の子孫を称する江戸時代 初期の大名太田資宗は、寺を整備して静勝寺と改名した(ただし、資宗の父重正は太田氏出身では ないとする説が有力である)。 しかし、道灌の築城というのは伝承に過ぎず確たる証拠はない。学習研究社の『戦国の城:上』は、 文安五年(1448)の『熊野領豊嶋年貢目録』に「上岩ふちいねつき」とあることから、道灌以前に豊嶋 氏の城が営まれていた可能性を指摘している。 道灌が在城していたかも不明であるが、『小田原編年録』の岩淵砦の項に、太田資康(道灌の子)・ 資高父子が居住していたことが記されている。北条氏時代には、資高の子で北条氏綱の孫(資高の 妻は氏綱の娘)にあたる康資が岩淵郷周辺を領していた。資高は祖父道灌が築いた江戸城の城主 であったが、上杉氏から北条氏に寝返って北条勢を江戸城に招き入れた。その後資高は、江戸城に 3人置かれた城代の1人という立場に甘んじることになった。江戸城における微妙な立場と、太田氏の 所領の中心がむしろ岩淵や志村周辺にシフトしていることから、稲付城が資高以降の太田氏の実際 の居城として機能していた可能性が考えられる。 康資は後に北条氏から離反し、永禄六年(1663)の第二次国府台合戦を招いた。敗れた康資は、 そのまま里見氏を頼った。マンション建設に先立つ昭和六十二年(1987)の発掘調査で巨大な空堀 が検出され、技法や年代推定から北条氏の手によるものとみられていることから、康資が去った後も 北条氏によって改修され、しばらくは使用されていたものと推測されている。 <手記> 赤羽から西には、荒川南岸の丘陵地にともなう谷戸地形が複雑に入り組んでいます。稲付城は、 地形的にはそのようにいくつも散在する舌状台地の1つに過ぎませんが、眼下に鎌倉街道岩淵宿を 扼していることから、地勢上重要な意味をもつ城であるといえます。 赤羽駅西口から岩淵宿の旧市街を少し南下すると、右手に城跡の静勝寺へ登る石段が見え、その 脇に城址碑があります。主郭周辺が寺となっているほかは、とりたてて城らしいものもありません。 台地へと登る堀切道のような坂道が2本ほどあるのですが、城の堀切とは必ずしも一致していない ようです。発掘で発見された大堀切も、マンション建設によって埋め戻されているようです。 |

|

| 稲付城址への石段と城址碑。 | |

| 主郭周辺(静勝寺)。 | |