|

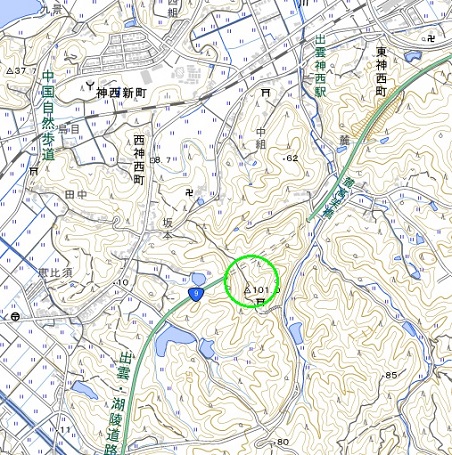

神西城(じんざい) |

| 別称 : 竹生城、龍王山竹生城、高倉城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 神西氏 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀 | |

| 交通 : JR山陰本線出雲神西駅徒歩25分 | |

<沿革> 国人・神西氏累代の居城とされる。神西氏は、武蔵七党の一つ横山党の小野高通が承久三年 (1221)の承久の乱を経て神門郡神西の地頭に補され、貞応二年(1223)に波加佐村へ下向した のがはじまりとされる。神西城が神西氏によっていつごろ築かれたのかは定かでない。 戦国時代に尼子氏が戦国大名化すると、神西氏はその傘下に入り、神西城は尼子十旗の一つ に数えられた。永禄十年末(1566)に尼子氏が滅亡すると、神西三郎左衛門元通は毛利元就に 降ったものの、神西の本領は没収されたとみられ、伯耆末吉城主に転じている。 永禄十二年(1569)に山中幸盛率いる尼子再興軍が海路から出雲に上陸すると、元通もこれに 加わった。翌元亀元年(1570)、元就は直属の水軍を援軍として送り、神西湖の湊を眼下に擁する 神西城はその拠点として利用されたといわれる。 翌元亀二年(1571)に再興軍が出雲から撤退して以降の神西城の扱いについては不明である。 ちなみに、元通は最後まで再興軍につき従い、天正六年(1578)の上月城の戦いで自害した。 <手記> 那賣佐神社裏手の山上が神西城跡です。ハイキングコースが整備されていて、北麓からも行ける ようですが、南東麓の神社参道から登った方がやはり容易でしょう。出雲ロマン街道沿いに駐車場 もあります。当時の神西湖は麓の谷間まで深く入り込んでおり、また海とも繋がっていて船の出入り が可能だったようです。山容は決して険しいとはいえませんが、主郭からは神西湖や出雲平野一円 を見渡せます。 城域は2つのピークに跨っており、より高い南側が主郭とみられます。基本的に削平地や腰曲輪が 並ぶだけの単純な構造をしており、登山道の開削も相俟って注意深く見ないと遺構の判別にも苦労 する感じです。縄張りが単調であまり防御上の工夫が用いられないのは尼子系の城郭にはよくある ことで、尼子氏が滅んだ後はほとんど顧みられなかったのでしょう。尼子再興軍の上陸によって取り 立てられたとしても、改修は受けずにそのまま廃城となったものと推察されます。 |

|

| 登城口の那賣佐神社参道。 | |

| 那賣佐神社。 | |

| 登城途中のヤダケ。 | |

| 主郭南側の腰曲輪か。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭東側のようす。 | |

| 主郭北側の腰曲輪か。 | |

| 同上。 | |

| 北側の峰の曲輪。副郭か。 | |

| 副郭の段差地形。 | |

| 副郭のサイド。切岸か。 | |

| 主郭からの眺望。 右手奥に神西湖が見えます。 |

|