|

来住野氏館(きしのし) |

| 別称 : 舘谷の塁 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 来住野氏か | |

| 遺構 : 土塁 | |

| 交通 : JR五日市線武蔵五日市駅徒歩10分 | |

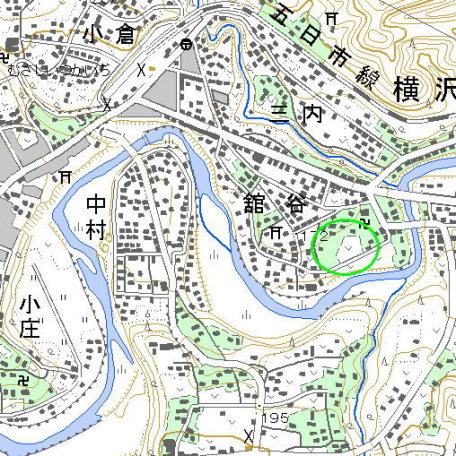

<沿革> 『武蔵名勝図会』に、「来住野氏が先祖の住せし地なるべし」とある。来住野氏は、15世紀ごろを 中心に秋川流域を根拠地とした在郷武士団である武州南一揆の一員とされる。その後、来住野氏 は北条氏照に仕え、北条氏滅亡後は同地に帰農した。江戸時代初期の八王子千人同心の1人に 来住野徳兵衛という人物がおり、来住野氏の一族とみられる。徳兵衛家には、氏照重臣横地監物 から来住野大炊助へ宛てた書状が伝わっている。そこには、大炊助のほか来住野大蔵丞の名が あり、惣領である大炊助と大蔵丞との間には上下関係があることを確認する一節がある。 『図会』によれば、悲願寺にある天文十九年(1550)の棟札に檀那来住野大蔵とあるという。この 大蔵はさきの大蔵丞と同一とも考えられるが、詳細は不明である。 同書状には、大炊助に対して、私市右馬助なる人物に調度品を買い与えるよう指示する内容も みられる。来住野氏と私市氏の関係は不明だが、江戸時代には舘谷村の名主職が来住野氏から 私市氏へと移っている。 また『図会』には、来住野十郎兵衛なる者が北条家から感状2通を受けたとあるが、詳細は不明 である。さらに、『図会』で網代城主と推測している貴志氏と来住野氏の関連を指摘する向きもある。 <手記> 来住野氏館は、舘谷集落の正光寺から八幡神社の間にあったとされています。舘谷は秋川の 屈曲部の内側にあり、三方を秋川に囲まれ、北にも小谷が入り込む要害・要衝の地です。 『日本城郭大系』には記載がなく、現代の文献でこの館を扱っているのは管見の限り田中祥彦氏 の『多摩丘陵の古城址』のみです。田中氏が訪れたころには集落内に土塁が散見されたということ ですが、宅地化の進んだ今日では痕跡を見つけるのはかなり困難です。 田中氏は館の中心を八幡神社付近と推測していますが、私は正光寺と八幡神社の中間あたりに ある私市氏の居宅あたりではないかと考えています。集落内には現在も来住野姓や私市姓のお宅 がありますが、この私市氏の居宅はひときわ立派な屋敷で、かつては三方に土塁が残っていたよう です。今は片側しか残っていないようですが、ここを中心として二重の土塁をもつ崖端の館と考えると、 田中氏の概略図とも整合します。 |

|

| 館の東端とみられる正光寺。 | |

| 西端とみられる八幡神社。 | |

| 中心部付近の土塁。 | |

| 正光寺墓地南側土塁跡か。 | |