|

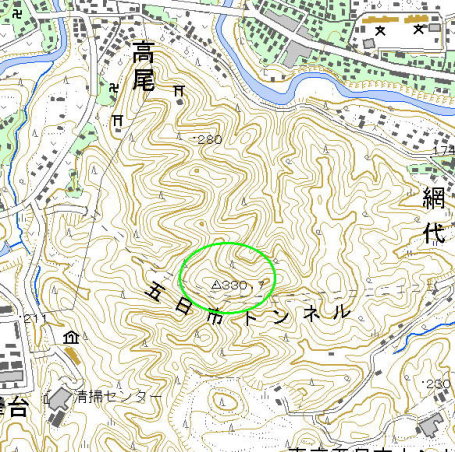

網代城(あじろ) |

| 別称 : 城山 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 不詳 | |

| 遺構 : 曲輪跡、堀、土塁 | |

| 交通 : JR五日市線武蔵五日市駅よりバス 「網代入口」バス停下車徒歩30分 |

|

<沿革> 『新編武蔵国風土記稿』では、天正年間(1573〜92)に周辺を領していた北条家臣青木内記なる 人物が城主ではないかと推測している。『武蔵名勝図会』では、同じく北条家臣の貴志氏が城主で あると推測している。同時代の文献に登場しないため、確かなことは不明である。 現地の説明板では、15世紀ごろを中心に秋川流域を根拠地とした在郷武士団である武州南一揆 との関連が指摘されている。また、中世城郭研究家の中田正光は、周辺村民が一時的に逃げ込む ための城でもあったと論じている。 <手記> 網代城は、秋川に臨んでいくつもの頂部をもつ山塊の最高所に築かれた城です。頂上の主郭と、 東側に数段の腰曲輪を設けたごく小規模なものです。『日本城郭大系』には「一般の人が登れない ほどの繁み」とありますが、現在ではハイキングコースとして整備されています。北麓の高尾神社か 北東麓の弁天山公園から登れますが、どちらも同じくらいの山道です。 他の周辺諸城と比べて、格段に山深いところにあるのが網代城の特徴です。その立地から、おそ らく後北条氏時代より古い歴史をもつものと推測されます。ただし、現在目にしているる遺構のうち、 土橋や竪堀などは後北条氏の手によるものと思われます。北条氏照の居城であった滝山城から 高月城、戸吹城、この網代城、そして戸倉城とほぼ等間隔に並んでいることからも、後北条氏時代 まで網代城が使われていたと考えられます。戸吹城と戸倉城はお互いを望むことができませんが、 戸吹城と網代城、網代城と戸倉城はお互いに臨むことができます。そこから、網代城は戸倉城から 滝山城までの連絡ルートの繋ぎの城、あるいは狼煙用の城であったのだろうと思われます。 網代城のはじまりについては、現地説明板にあるように南一揆に属した在郷領主の城というのが 妥当と思います。網代城の東には弁天山という支峰があり、現地の中田氏による縄張り図によれば、 弁天山も城の一部に組み込まれています。弁天山頂のすぐ下には、貴志嶋神社の奥の院である 弁天洞窟があります。すなわち、弁天山は周辺住民の信仰の山であり、こうした信仰の山を城内に 取り込む選地は、南北朝時代を中心としてみられるものです。断定はできませんが、選地の面から みれば14〜15世紀の築城であろうと推測されます。 他方で、中田氏がいうような村人の退避用の城という点については疑問です。村人の一時的な 避難用の城というのは中田氏が力を入れているポイントですが、氏自身がいっているように避難用 の城にはある程度の生活のスペースが必要です。しかし、網代城は弁天山まで含めても、とても村 単位の人を収容できるだけの広さはありません。やはり緊急戦闘用ないし狼煙用の小城とみるのが 適当と思われます。 |

|

| 網代城遠望。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭北側の土橋。 | |

| 主郭東側の曲輪跡。 | |

| 弁天山。 | |

| 弁天山からの眺望。 | |