|

三又城(みつまた) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 小笠原義冬 | |

| 遺構 : 堀 | |

| 交通 : JR奥羽本線十文字駅からバスに乗り、 「明戸」下車徒歩5分 |

|

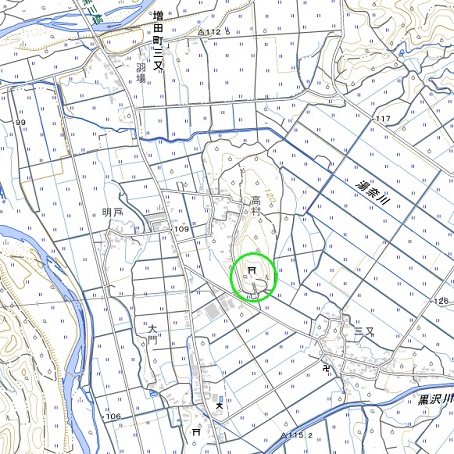

<沿革> 貞治年間(1362〜68)に、小笠原信濃守義冬によって築かれたとされる。義冬は北朝の 武将として送り込まれた人物とみられ、名乗りから信濃小笠原氏の一族と推測されるが、 その系譜は詳らかでない。 貞治二年(1363)、義冬は増田城を築いて移り、三又城の動向は不明となる。長禄二年 (1457)、小野寺氏に圧迫された増田城主小笠原光冬は、仙北郡の楢岡城主佐原時連を 討って居を移したと伝えられる。 『奥羽永慶軍記』によれば、慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いにおいて、最上家臣・丹与 惣左衛門が飯館・三股を案内として田子内城を攻めたとされる。この「三股」とは三又城を 指すと考えられるが、当時の城主および光冬以降の動静については定かでない。 <手記> 独立丘の南端に鎮座する三又神社の境内が三又城跡です。県道108号線から神社前 に至る小道が分岐する角に、標柱が設置されています。 境内の後方に堀切があるそうなのですが、藪が青々と茂っていてとても行けない(行け たとしても見えない)感じでした。冬や春先ならもう少し頑張れるかもしれませんが…。どう でしょう。 そのほかに目立った遺構は認められず、丘の一部しか利用していないことから、暫時的 な館城であったものと推察されます。小野寺氏との接点にあることから、増田城移転後も 誰かが住んだかもしれませんが、防衛拠点とまで見られていたかは疑問です。 |

|

| 三又城跡標柱。 城跡は標柱と石碑の間奥の林。 |

|

| 南麓の神社鳥居。 | |

| 三又神社本殿。 | |

| この藪の奥にラピュタ…もとい堀切があるのだ! | |