|

御屋敷(おやしき) |

| 別称 : 御屋舗 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 不詳 | |

| 遺構 : 不詳 | |

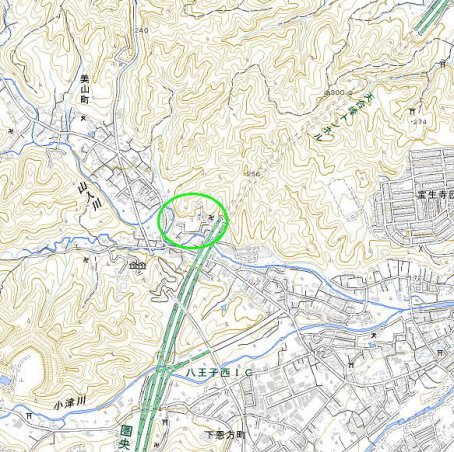

| 交通 : JR中央本線・京王電鉄高尾線高尾駅からバス 「御屋敷入口」バス停下車徒歩10分 |

|

<沿革> 『新編武蔵国風土記稿』の美山村字御屋舗の項によれば、「土人云 天正年中北条陸奥守 氏照 元八王子の城にありしとき 麾下のもの住せしよし伝れども その姓名をばしらざるなり」 とある。 他方、『武蔵名所図会』には「於屋敷 下郷の小名なり 往古乾晨寺開基を号する大石遠江 守というは下恩方村の内 いまの浄福寺山に城ありて住居の頃 この村はその所領の地にて 家臣の者ここに住せし屋敷跡なりといえど その名不知」とある。 <手記> 美山町は浅川の支流山入川流域にあたり、字御屋敷は現在の圏央道天合峰入口下付近 にあったとされています。大石武蔵守の開基とされる独峯山乾晨寺は、三方を峰に囲まれた 窪地の斜面上にあり、中世の館地形としては充分あり得る場所といえます。ただ、境内には 遺構はもちろんのこと屋敷跡を示すようなものは何もありません。 字御屋敷は、狭義には乾晨寺南西の川が蛇行する内側の集落を指すようですが、こちらも とくに屋敷の存在を認めさせるようなものは見受けられません。集落内のちょっとした段差や 土盛りが遺構っぽく見えてしまうのですが、私が個人的に名づけるところの「何でも遺構病」 の発症を抑えるのが大変でした(笑)。 在地領主の館があったのはほぼ間違いないのでしょうが、14世紀の大石武蔵守の家臣と 16世紀の北条氏照の家臣では立場に随分と違いが出てしまいます。乾晨寺が大石武蔵守 の開基なら大石氏家臣とするのが妥当でしょうが、この点には疑問が残ります。『図会』の 記述にある浄福寺城と乾晨寺の間には大きな丘陵が1つ横たわっていて、両者に直接的な 関係はありません。そもそも私は浄福寺城が武蔵守の居城であったとする説には懐疑的で、 その場合地理的に武蔵守が乾晨寺を建造する理由が見当たらなくなります。 したがって、御屋敷がいつごろ誰によって築かれたのかは、ほとんど手がかりなしという ことになろうかと思われます。 |

|

| 乾晨寺。 | |

| 狭義の字御屋敷の現況。 | |