|

不言城(ふげん) |

| 別称 : 物不言城、福光城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 福光氏か | |

| 遺構 : 曲輪、石垣、土塁、堀、溜池 | |

| 交通 : JR山陰本線温泉津駅からバスに乗り、 「福光市」下車徒歩5分 |

|

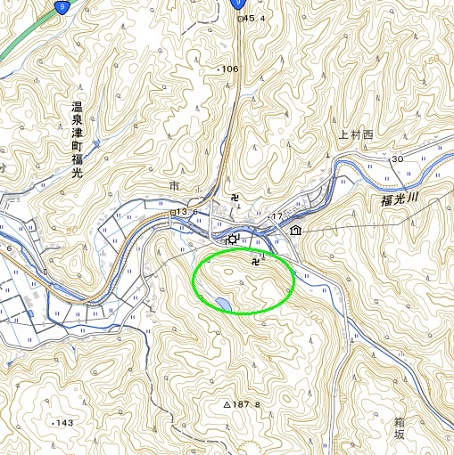

<沿革> 国人・福光氏によって築かれたとみられるが、詳しい経緯は不明である。福光氏は益田氏の分流・ 福屋氏の庶流で、福屋兼仲の子・兼継にはじまるとされる。 永禄二年(1559)に毛利元就が温湯城の小笠原長雄を攻め降すと、福光久兼は没落したとみられ、 その所領が周布氏や石見吉川氏に分け与えられている。同四年(1561)には、毛利家臣・冷泉元豊 と桂元親が「福光要害」の在番を命じられた(『冷泉家文書』)。 同年十一月、毛利氏から離反した福屋隆兼が福光要害を攻撃したが、石見吉川氏の吉川経安らが 籠城して撃退した。翌五年(1562)に隆兼が尼子氏を頼って落ち延び、山吹城主本城常光が元就に 謀殺されると、これに前後して経安が殿村城(高越城)から福光城へ居城を移した。吉川氏によって、 不言城(物不言城)と改名されたとみられるが、由来も含め経緯は明らかでない。 経安の子・経家は、天正九年(1581)に因幡鳥取城の守将として派遣され、羽柴秀吉の「渇え殺し」 に遭って降伏・自害したことで知られる。このとき、経家の後を追って殉死した家来に福光小太郎が いるが、福光久兼との関係は不明である。経家は既に経安から家督を譲られていたが、遺児(経実) はまだ幼かったため、経安が不言城主に復帰した。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで毛利家が防長2国へ減封となると、経実は本家の吉川広家に 従って岩国へ移り、その家老となった。経安は老齢のため福光に留まり、同年十月に没した。経実の 移転から経安が死去するまでの間に、不言城は廃城となったとみられる。 <手記> 福光川と箱坂川の合流点に突き出た細峰が不言城跡です。北東麓の楞厳寺と北西麓の谷筋から の2ルートがあるようで、私は後者から上り下りしましたが、登城口に説明板もあるのでこちらの方が おすすめに感じます。このときは私の訪城経歴では珍しく雨天続きで、山城は諦めざるを得ないかな と思っていたのですが、宿泊していた温泉津温泉の飲み屋で城跡など史跡保存に関連するお仕事を されているという方に出会い、不言城なら多少天気が悪くても行けるはずとご助言をいただきました。 実際その通りで、谷筋ルートの道はしっかりしていて、城内も標柱や案内板、ベンチなどが整備されて おり、おそらく傘を差しながらでも登城可能でしょう。 縄張り自体は比較的単純で、山容に合わせて本丸から前方に、縦長の二の丸・三の丸が続く格好 です。郭内の樹木は伐採されてとても見学しやすいのですが、惜しむらくは日本海方向の眺望が木で 遮られていることでしょうか。 本丸の背後には、ごく浅い堀切跡とみられる地形が2本見受けられます。そしてさらに稜線を登って 行くと、馬洗池という用水池と上の丸と呼ばれるピークがあります。上の丸は緩やかで広い頂部空間 で、とくに曲輪形成されている様子はみられません。箱坂川上流方面の眺望を補っているというわけ でもなく、馬洗池があるという以外の存在意義がどうにも思い浮かびませんでした。 先のご助言いただいた方のお話では、一般には不言城の名で定着しているが物不言城とどちらが 正しいのかは確証がないのだそうです。お互い酔いながらも、ほかにもいろいろと貴重なお話を聞か せていただき、結局そのまま別れたきりになってしまいましたが、この場を借りて御礼申し上げます。 |

|

| 不言城跡全景。 | |

| 谷筋の登城口の説明板。 | |

| 先端側中腹の「谷山の石仏」。 | |

| 石仏付近の腰曲輪。 | |

| 番所跡。 | |

| 井戸跡。 | |

| 三の丸を俯瞰。 | |

| 三の丸から箱坂川沿い方面の眺望。 | |

| 二の丸下の虎口状空間。 | |

| 二の丸跡のようす。 | |

| 二の丸跡から本丸方面を望む。 | |

| 本丸跡。 | |

| 同上。 | |

| 本丸背後の堀切状地形。 | |

| 同上。 | |

| 馬洗池。 | |

| 上の丸跡。 | |

| 同上。 | |