|

大井伊豆介城(おおいいずのすけ) |

| 別称 : 大井氏城、楯岡城、楯岡砦 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 大井守行か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

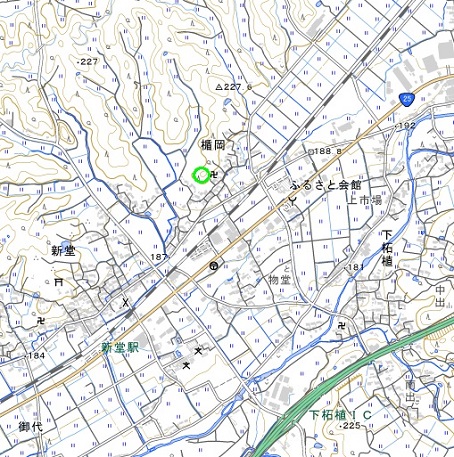

| 交通 : JR関西本線新堂駅徒歩20分 | |

<沿革> 『伊賀町地誌要領』によれば、大井家の家伝として新羅三郎義光の後裔と称する大井内蔵人 守行なる人物が、大人の乱後に楯岡村へ移り住んで掻揚城を築いたとされる。また『日本城郭 大系』では、延文年間(1356〜61)に恩地入道が拠ったと伝わる楯岡砦を、この城に比定する 説を呈している。 守行の曽孫とされる伊豆介守高は、天正九年(1581)の第二次天正伊賀の乱に際し、滝川 一益や丹羽長秀の軍勢を城外に迎え撃ち、九月二十四日に戦死したとされる。 <手記> 関西本線の北側、浄林寺の裏山に築かれた城です。浄林寺墓地から城の裏まで道が付いて おり、北西および北東辺の空堀と土塁がよく残っています。曲輪の前方はいささか削られている ように見えますが、典型的な伊賀式城館の全体的な構造を留めていました。堀の外側に塚状の 地形も見られますが、曲輪とするには狭く用途は不明です。 大井氏については、源義光の子孫ということから、信濃守護小笠原氏庶流の大井氏の一族と 推察されます。上野市街南方の依那具にも大井氏城がありますが、両者の関係については定か でありません。他方で、少なくとも現況の遺構が南北朝時代の楯岡砦と直接結びつくようには、 考えにくいように思います。 |

|

| 南東から大井伊豆介城跡を望む。 | |

| 北西辺の空堀。 | |

| 北隅のようす。 | |

| 北東辺の空堀。 | |

| 北東辺の虎口跡か。 | |

| 郭内のようす。 | |

| 同上。 | |

| 曲輪前方のようす。 | |

| 堀の外側にある塚状地形。 | |