|

六郷城(ろくごう) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 六郷道行 | |

| 遺構 : 堀跡 | |

| 交通 : JR大曲駅からバスに乗り、「側清水」下車 | |

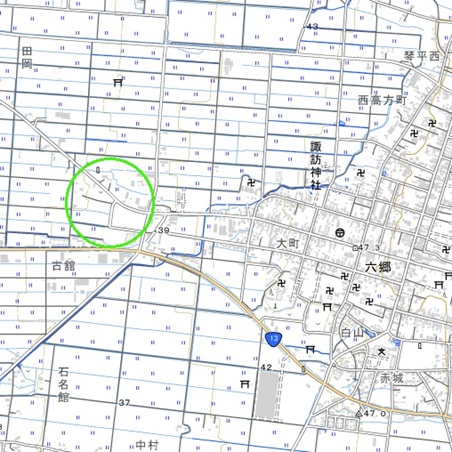

<沿革> 在地領主・六郷道行によって、永禄二年(1559)に築かれたとされる。六郷氏は鎌倉幕府 政所執事・二階堂行忠の後裔を称し、鎌倉時代ないし南北朝時代に仙北郡へ下向したもの と推測されている。道行の祖父または曽祖父に、将軍・足利義晴から偏諱を受けた二階堂 晴泰がいるが、道行以前の本拠地については定かでない。 六郷城を築いた道行が、初めて六郷氏を称したとされる。道行の名は小野寺氏の偏諱と 考えられているが、六郷氏は小野寺氏と戸沢氏の間を巧みに泳ぎ渡り、一定の自立性を 保持し続けた。天正十九年(1591)の奥州仕置に際し、道行の子・政乗は4500石余を安堵 されている。 関ヶ原の戦いにおいて東軍に属した政乗は、戦後の慶長七年(1602)に常陸府中1万石 へ加増・転封となった。代わって、羽後には佐竹義宣が入り、その父・義重が仙北の押さえ として六郷城に居を構えた。翌八年(1603)には六郷城が攻撃されるなど、旧勢力遺臣や 領民らの一揆・強訴が相次いだが、義重はこれらに対処しつつ、城下の整備にも努めたと される。 慶長十七年(1612)に義重が死去すると、六郷城は廃城となった。 <手記> 六郷城は六郷市街地の西方外れに突き出た、浮島のような微高地に築かれています。 現在はサテライト六郷などが建ち、旧状をほとんど留めていませんが、国土地理院地図の 年代別航空写真を見ると、北西側の本丸と南東側の二の丸が確認できます。 本丸跡には田岡神社が建ち、本殿裏には通庵佐竹公(義重のこと)館址碑があります。 また、碑の背後や鳥居の南側には僅かながら堀の痕跡も残っていました。そのほか、城内 には二の丸や内濠、外濠といった標柱が建っていますが、現況からかつての縄張りを窺う のは困難です。 個人的には、戦国末に有力国人として突如現れ、大名として明治まで存続した六郷氏の 存在に興味を覚えます。もちろん、道行や政乗の代に急に成長したわけではないでしょう が、小野寺氏や戸沢氏、安東氏に囲まれつつも、いずれにも飲み込まれることなく勢力を 保ち続けた外交力には、目を見張るものがあると言ってよいでしょう。 |

|

| 本丸跡の田岡神社。 | |

| 通庵佐竹公館址碑。 | |

| 碑の裏手の堀跡。 | |

| 内濠跡標柱。 | |

| 二の丸跡標柱。 | |

| 外濠跡標柱。 | |

| 側清水近くの説明板。 | |