|

三宅城(みやけ) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 三宅氏か | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : JR東海道本線千里丘駅徒歩10分 | |

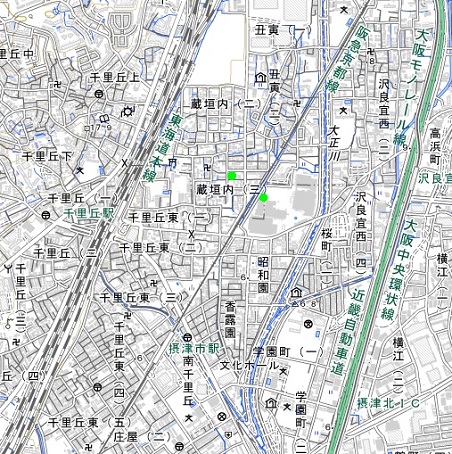

<沿革> 摂津国人三宅氏の居城として築かれたとみられるが、詳しい築城年代は不明である。また、 摂津三宅氏は三宅連の後裔とも宇都宮氏庶流ともいわれるが、出自についても定かでない。 『日本城郭大系』によれば、観応三/正平七年の室町幕府の御教書に三宅出羽左衛門尉の 名が見られるのが初出とされ、14世紀前半の築城と推測されている。 文明二年(1470)、応仁の乱に際して東軍に属した武将の1人として、三宅氏が登場する。 同十年(1478)には三宅氏が西軍に転じたため、東軍の細川政元が三宅城を攻撃した。この とき、細川勢は東を除く三方を囲んだとされ、城の東側は丑寅川の湿地帯であったと推測され ている。三宅氏は降伏し、再び細川方に属した。 両細川の乱が勃発すると、三宅国村は細川高国の弟晴国の将として細川晴元と敵対した。 しかし、天文四年(1535)に晴元が本願寺を破ると、下間頼広の娘を娶っていた国村は両者の 和解を仲立ちした。翌五年(1536)、堺へ落ち延びるよう晴国に促した国村は、天王寺に兵を 送って自害に追い込み、そのまま晴元に寝返った。 天文十五年(1546)、晴元と高国の養子氏綱が争うと、国村は氏綱を支持し、翌十六年(15 47)には晴元家臣の三好長慶が大軍で三宅城を囲んだ。20日ほど持ち堪えたが、本城を残す のみとなり、再び晴元に降った。 天文十七年(1548)、今度は長慶と晴元が対立すると、国村は長慶方に帰属した。翌十八年 (1549)三月には、晴元家臣の香西元成が三宅城を攻め落とし、そのまま城将として入った。 同年五月、晴元と寵臣の三好政長(長慶の曽祖父・之秀の甥)が相次いで三宅城に入城し、 榎並城を攻囲している長慶勢と対峙した。 同年六月二十四日、江口城へ移った政長は長慶に攻め滅ぼされた(江口の戦い)。これを 聞いた晴元は、三宅城を棄てて将軍足利義輝と共に近江坂本へ落ち延びた。三宅城主には、 再び国村が返り咲いた。 天文二十一年(1552)、長慶は義輝を京都に迎え入れ、氏綱を管領に据えた。これに対し、 義輝は翌年に晴元と通じたたため、長慶は義輝を攻撃した。この間、従軍した国村の代わり に一族の三宅村良が三宅城を守っていたが、再び香西元成に攻め落とされ村良は戦死した。 国村は長慶の加勢を得てほどなく城を奪回し、義輝は近江朽木谷へ落ち延びた。 永禄五年(1562)、河内の畠山高政が三好氏に対して兵を挙げ、久米田の戦いで三好実休 を討ち取ると、国村は高政に味方した。しかし、同年の教興寺の戦いで高政が三好氏に大敗 すると、三宅城を捨てて堺へ逃亡した。これにより、三宅城は廃城となったとみられている。 <手記> 三宅城は江口の戦いで事実上の晴元方本陣となるなど何度も戦火に巻き込まれています が、京街道に面した要衝に位置しているが故でしょう。住宅街の中の蔵垣内公園角と、阪急 京都線沿いの工場敷地内の2か所に、石碑と説明板があります。ただし、後者はフェンスの 向こうにあり、文面がこちらを向いていないので見やすいとはいえません。 実際の三宅城中心部は、2つの石碑の間あたりに縦長に伸びていたと推測されています。 遺構もなく、線路が貫通しているため、旧状をうかがうのも困難です。 |

|

| 蔵垣内公園の石碑と説明板。 | |

| 工場敷地内の石碑と説明板。 | |