|

立川氏館(たちかわし) |

| 別称 : 立河氏館 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 立河宗恒か | |

| 遺構 : 土塁 | |

| 交通 : 多摩モノレール柴崎体育館駅徒歩15分 | |

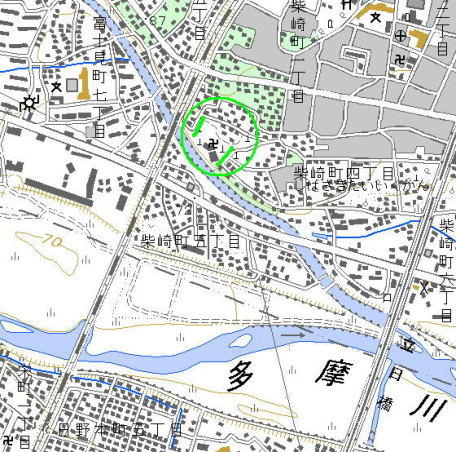

<沿革> 武蔵七党の1つ西党の流れを汲む立川氏(立河氏と表記されることが多い。以下立河氏。読みは 「たてかわ」とも)の居館とされる。立河氏は、立河宮内少輔宗恒にはじまるとされる。また『吾妻鏡』 に、立河三郎兵衛基泰という名がみられる。 立河氏の事跡については、ほとんど史料にみられず不明な点が多い。応永二十四年(1417)に、 多西郡土淵郷を与えられた「立河雅楽助」と、もとの土淵郷の領主と思われる「立河駿河入道」の名 が現れる。このことから、室町時代には西党の本拠地である土淵郷周辺に、立河氏を名乗る武士が いくつかあったことがうかがえる。 享徳四年(1455)と永正元年(1504)に、立川近辺で2度の立河原の戦いが起きている。この戦い に際しての立川氏館と立河氏の動向については明らかでない。戦国時代に入って北条氏が勢力を 伸ばすと、立河氏もこれに従ったとされる。北条家臣として、立川領の支配を認められていたものと 思われ、北条氏照の臣に「立河照重」の名がみられる。 天正十八年(1590)の小田原の役に際し、「立川宮内大輔」を討つため、立川氏館内にあったと 思われる普済寺は豊臣軍によって焼き払われたと伝わる。北条氏滅亡後、立河氏は徳川家康に 取り立てられ、子孫は水戸藩に仕えたともいわれる。 <手記> 中央線脇にある普済寺が立川氏館跡とされ、寺の東と西に土塁が残っています(上の地図に太線 で示したところ)。館は南を残堀川が流れる河岸上に築かれた崖端の城で、川底からは結構比高差 があります。 東側の土塁は、周囲を石積みで囲われているものの良好な形で保存されています。対して、西側 の土塁は完全に墓地に転用されています。この東西2つの土塁を延ばして、おおよその城域を推測 すると、結構な広さをもった館であったと思われます。ただし、構造についてはいたって単純、という より典型的な鎌倉武士の館地形です。戦国時代まで使用されていたかどうかは何とも分かりません が、少なくとも平時の居館以上の役割はもっていなかったものと拝察されます。 |

|

| 立川氏館東側の土塁。 | |

| 西側の土塁。 | |

| 館跡から残堀川を望む。 | |