|

天王寺砦(てんのうじ) |

| 別称 : 天王寺城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 織田信長 | |

| 遺構 : なし | |

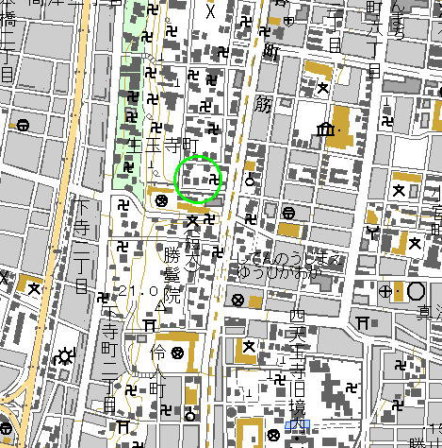

| 交通 : 地下鉄谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅徒歩3分 | |

<沿革> 天正四年(1576)、織田信長は本格的な石山本願寺制圧に乗り出し、原田直政に 命じて天王寺砦を含む付城群を構築させた。本願寺との対立は元亀元年(1570)に すでに始まっていたが、信長は伊勢長島や越前の一向一揆殲滅を優先させ、これら が一段落ついたことで、石山本願寺攻めに本腰を上げることになった。 信長軍は続いて海上輸送を封じるべく、本願寺側の拠点の1つ木津砦を攻めたが、 援兵として入っていた雑賀衆鉄砲隊の活躍もあり、直政が討ち死にするほどの打撃 を受けて天王寺砦へ敗退した。勢いに乗った本願寺勢は、明智光秀や佐久間信盛ら の籠る天王寺砦を攻囲した。京で知らせを受けた信長は、ただちにわずかな手勢を 率いて出陣し、若江城に入った。『信長公記』には「明衣の仕立」とあり、どのような ものか具体的には分からないが、戦装束ではなく在京用の衣服のまま駆け付けた ことを示していると思われ、信長がいかに事態を危急と考えていたかが類推される。 信長は2日ほど兵の集まるのを待っていたものの、3千ほどしか整えられなかった。 天王寺砦がいよいよ陥落目前となったことから、織田軍はそのままおよそ1万5千と いわれる本願寺勢に突撃した。このとき信長は陣頭で自ら戦い、足に銃弾を受けた とされる。包囲陣を切り崩して籠城軍と合流すると、信長は陣を整え直して返す刀で 本願寺勢に再度突撃を敢行した。急激な展開に戦慣れしない本願寺勢は追い立て られ、3千弱といわれる犠牲者を出して石山本願寺に撤退した。 戦後、信長は信盛を新たな本願寺攻めの総大将に任じて、天王寺砦に留めた。 本願寺勢は籠城策を徹底してこれ以降打って出ることはなくなり、織田軍も付城を 増やして包囲網を強めたものの、力攻めに訴えることはなかった。 天正八年(1580)、ついに本願寺は降伏に近い形で信長と講和を結び、法主顕如 は石山を退去した。これにより天王寺砦も役目を終えて廃されたものと推測される。 ちなみに本願寺攻めの総大将であった信盛は、同年中に信長から19か条の折檻状 を突き付けられて織田家中から追放された。この19か条のなかには、本願寺攻めで 信盛が何の成果も上げていないばかりか、陣中で茶の湯三昧の日々を送っていた ことを責める内容もあった。 <手記> 天王寺砦は、地名の元となっている四天王寺の北西にあたり、月江寺がその跡と されています。かつては門前に堀跡があったとされていますが、現在は市街地化に より遺構は見受けられません。 周辺は上町台地の西崖端にあたり、地続きの台地北端に石山本願寺が立地して いました。後に本願寺跡地に築かれた大坂城の最大の弱点として、大坂冬の陣に 際し真田信繁(幸村)がこの方面に真田丸を設けたように、天王寺周辺に織田軍が 本陣を設けたことは至極妥当といえるでしょう。 |

|

| 天王寺砦跡とされる月江寺。 門前の道路付近に、かつて堀跡があったとされています。 |

|

| 月江寺南の学園坂。 台地の崖端に位置していたことがわかります。 |

|

| おまけ:砦跡南東に建つ四天王寺。 | |